Лет двадцать назад, во время прогулки по берегу реки Читинки, я обнаружил остатки какого-то старинного сооружения, близко подходящего к воде. Первая мысль была, что это причал, но каким образом специально оборудованное место, для швартовки судов или лодок могло быть востребовано на реке, которая сейчас явно не судоходна?

Дело было летом, неподалеку от впадения в Читинку реки Сухая, в период наводнения, когда поднявшийся уровень воды подмыл левый берег и обнажил сооружение, которое я и назвал причалом. История возникновения этого навигационного сооружения, находящегося практически за городом, имеет, на мой взгляд, все шансы для изучения.

Древние жители Забайкалья вели кочевой образ жизни и при отсутствии дорог часто селились по рекам, и водным путем «сплавом» или по «зимнику», перемещались в верховья или низовья реки. По рекам же, перевалам и волокам пришли в Сибирь казаки в XVI – XVII веках. Пришли они на, судах, способных плавать по рекам и имеющим низкую осадку.

Например, донской дощаник, оснащался мачтой и парусом, а так же 4-6 парами весел, судно имело две каюты, кормовую «нору» и носовую «кичку». Длина дощаника составляла от 9 до 25 метров, при ширине от 2,5 до 5 метров. Осадка груженого судна от 2 до 5 метров, и по рекам Забайкалья, в период освоения территории, на дощаниках, стругах, галерах или барках, плавать было не возможно.

Для изучения какого-либо вопроса, необходимо систематизировать в первую очередь свои личные знания, на которые затем уже будет накладываться получаемая информация. Этому могут способствовать и детские воспоминания, сохраняющие какие-то факты и давно прошедшие события, очевидцем которых я был сам.

Итак. События, сохраняющиеся в моей памяти, бытующие в 60-х годах прошлого века названия некоторых городских территорий: Остров, Гор-бойня, Затон, Новые места, Каменоломня, Кузнечные ряды, Гавань, Пески, и др. И существовала на реке Ингоде пристань, за кинотеатром «Спутник», к которой причаливали разные корабли и катера. Теплоходов я не видел, но на катерах плавал с одноклассниками.

Судоходства на Читинке я сам не видел, но существование территории, которая когда-то ранее имела неофициальное название «Гавань» говорит о том, что река Читинка, когда, то была судоходна. Эта территория, имевшая ранее неофициальное название «Гавань», занята сейчас Мемориалом, и рядом улиц: 1-я и 2-я Коллективные, улицы Народная и Ипподромные.

История судоходства в Забайкалье начиналась с того, что в 1653 году, казаки пришли на озеро Иргень, откуда организовали волок на реку Ингоду. Первым средством для дальнейшего плавания был плот, - имеющий небольшую осадку. И первым же поселением в устье реки Читы стало Плотбище, на котором строили плоты для сплава в Нерчинск и далее на Амур.

Поэтому начало судоходства в Забайкалье можно отнести только к XVIII веку, когда воевода Пашков, уже находясь в Нерчинске, наладил создание местного маломерного флота. Затем в 1754 году в Нерчинске была открыта «навигацкая» школа для формирования в Нерчинске речной флотилии и строительства порта, для исследования Амура и выхода в Тихий океан.

Затем судоверфи были переведены на реку Шилку, в город Сретенск, где впоследствии было налажено изготовление маломерного купеческого флота из колесных кораблей. Первый пароход «Аргунь» был построен в Шилкинском Заводе в 1854 году, он стал флагманским кораблем русской флотилии, на котором плавал генерал-губернатор Николай Муравьев-Амурский.

Теплоходы были колесными и маломощными – от 40 до 100 лошадиных сил. Грузоподъемность не превышала 10-15 тонн. Помимо военной флотилии на Амуре был флот, состоящий из 30 речных пароходов принадлежащий купцам золотопромышленникам, которые доставляли грузы на свои прииски. От Сретенска и до впадения Амура в океан перевозили грузы и людей.

В обратном направлении по реке в Читу везли разные товары. На планах города Читы 1862 и 1885 годов, в районе впадения реки Читинки в Ингоду, выше по течению, на левом берегу Ингоды, на планах обозначены несколько государственных домов «Амурской экспедиции» и складов-магазинов. На плане 1911 года, здесь же обозначены объекты пристань и паромная переправа.

Кто же из Читинских купцов мог построить гавань на реке Читинке, о которой идет речь? И с большой долей вероятности, можно назвать купцов Бутиных и Полутовых. Пароходство братьев Бутиных состояло из четырех пароходов и семи барж, а так же вероятно, множества разнокалиберных лодок. И есть информация о том, что купец Полутов имел какую-то деятельность в районе реки Сухая.

При этом купцы Бутины вели активную торговлю с Китаем через Троицкосавск (ныне Кяхта), по древнему торговому пути. И можно отметить, что от гавани идет прямая короткая дорога до Московского тракта, пути по которому переводили декабристов из Читы в Петровский завод. С другой стороны, из Гавани дороги вели в сторону складов и магазинов, расположенных по улице Шилова.

Пятьдесят лет назад я видел в районе «Песков» несколько дореволюционных построек и сооружений, строительство которых могло быть связано с Гаванью. Далее между Песками и улицей Шилова, ниже микрорайона «Октябрьский», между улицами Новобульварной и Балябина, был большой пустырь с развалинами зданий и сооружений, которые так же могли относиться к Гавани.

Возле Песков из реки Читинка вытекает протока Сухая, которая огибает Мемориал и впадает обратно в реку возле улицы Мостовой. Протока достаточно широкая и вполне вероятно именно по ней возвращались в реку купеческие суда после разгрузки. Я видел и другую протоку с реки Читинки, начинающуюся недалеко от вокзала и впадающую в реку Ингоду в районе уже указанной пристани (сейчас протока засыпана).

Таким образом, постоянное судоходство в Забайкалье осуществлялось до пристани на реке Ингоде. А в Гавань на реке Читинке корабли и баржи могли заходить по большой воде, когда подъем рек мог превышать 6 метров. Остальное время сообщение между Гаванью на реке Читинке и пристанью на реке Ингоде происходило на маломерных судах и лодках.

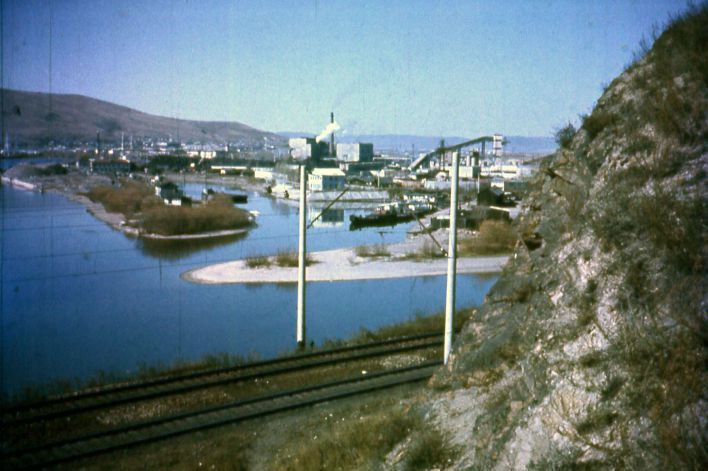

Читинский речной порт с судоремонтной мастерской, был расположен в районе Большого Острова у слияния Ингоды и Читинки, здесь осуществлялась перевозка грузов и пассажиров по Ингоде. Затон, в устье рек Читинки и Ингоды использовался в составе Читинского речного порта с 1944 года, когда в городе было создано Управление по транспортному обслуживанию малых рек при Читинском облисполкоме.

В 1962 году предприятие работало, как районное управление Амурского речного пароходства и занималось перевозкой пассажиров и грузов по Ингоде, Шилке, Аргуни, Амуру и Витиму. Речные теплоходы «Бекетов» и «Хабаровск» ходили до Атамановки и Новой до 1993 года. Вскоре было ликвидировано и управление

Древние жители Забайкалья вели кочевой образ жизни и при отсутствии дорог часто селились по рекам, и водным путем «сплавом» или по «зимнику», перемещались в верховья или низовья реки. По рекам же, перевалам и волокам пришли в Сибирь казаки в XVI – XVII веках. Пришли они на, судах, способных плавать по рекам и имеющим низкую осадку.

Например, донской дощаник, оснащался мачтой и парусом, а так же 4-6 парами весел, судно имело две каюты, кормовую «нору» и носовую «кичку». Длина дощаника составляла от 9 до 25 метров, при ширине от 2,5 до 5 метров. Осадка груженого судна от 2 до 5 метров, и по рекам Забайкалья, в период освоения территории, на дощаниках, стругах, галерах или барках, плавать было не возможно.

Для изучения какого-либо вопроса, необходимо систематизировать в первую очередь свои личные знания, на которые затем уже будет накладываться получаемая информация. Этому могут способствовать и детские воспоминания, сохраняющие какие-то факты и давно прошедшие события, очевидцем которых я был сам.

Итак. События, сохраняющиеся в моей памяти, бытующие в 60-х годах прошлого века названия некоторых городских территорий: Остров, Гор-бойня, Затон, Новые места, Каменоломня, Кузнечные ряды, Гавань, Пески, и др. И существовала на реке Ингоде пристань, за кинотеатром «Спутник», к которой причаливали разные корабли и катера. Теплоходов я не видел, но на катерах плавал с одноклассниками.

Судоходства на Читинке я сам не видел, но существование территории, которая когда-то ранее имела неофициальное название «Гавань» говорит о том, что река Читинка, когда, то была судоходна. Эта территория, имевшая ранее неофициальное название «Гавань», занята сейчас Мемориалом, и рядом улиц: 1-я и 2-я Коллективные, улицы Народная и Ипподромные.

История судоходства в Забайкалье начиналась с того, что в 1653 году, казаки пришли на озеро Иргень, откуда организовали волок на реку Ингоду. Первым средством для дальнейшего плавания был плот, - имеющий небольшую осадку. И первым же поселением в устье реки Читы стало Плотбище, на котором строили плоты для сплава в Нерчинск и далее на Амур.

Поэтому начало судоходства в Забайкалье можно отнести только к XVIII веку, когда воевода Пашков, уже находясь в Нерчинске, наладил создание местного маломерного флота. Затем в 1754 году в Нерчинске была открыта «навигацкая» школа для формирования в Нерчинске речной флотилии и строительства порта, для исследования Амура и выхода в Тихий океан.

Затем судоверфи были переведены на реку Шилку, в город Сретенск, где впоследствии было налажено изготовление маломерного купеческого флота из колесных кораблей. Первый пароход «Аргунь» был построен в Шилкинском Заводе в 1854 году, он стал флагманским кораблем русской флотилии, на котором плавал генерал-губернатор Николай Муравьев-Амурский.

Теплоходы были колесными и маломощными – от 40 до 100 лошадиных сил. Грузоподъемность не превышала 10-15 тонн. Помимо военной флотилии на Амуре был флот, состоящий из 30 речных пароходов принадлежащий купцам золотопромышленникам, которые доставляли грузы на свои прииски. От Сретенска и до впадения Амура в океан перевозили грузы и людей.

В обратном направлении по реке в Читу везли разные товары. На планах города Читы 1862 и 1885 годов, в районе впадения реки Читинки в Ингоду, выше по течению, на левом берегу Ингоды, на планах обозначены несколько государственных домов «Амурской экспедиции» и складов-магазинов. На плане 1911 года, здесь же обозначены объекты пристань и паромная переправа.

Кто же из Читинских купцов мог построить гавань на реке Читинке, о которой идет речь? И с большой долей вероятности, можно назвать купцов Бутиных и Полутовых. Пароходство братьев Бутиных состояло из четырех пароходов и семи барж, а так же вероятно, множества разнокалиберных лодок. И есть информация о том, что купец Полутов имел какую-то деятельность в районе реки Сухая.

При этом купцы Бутины вели активную торговлю с Китаем через Троицкосавск (ныне Кяхта), по древнему торговому пути. И можно отметить, что от гавани идет прямая короткая дорога до Московского тракта, пути по которому переводили декабристов из Читы в Петровский завод. С другой стороны, из Гавани дороги вели в сторону складов и магазинов, расположенных по улице Шилова.

Пятьдесят лет назад я видел в районе «Песков» несколько дореволюционных построек и сооружений, строительство которых могло быть связано с Гаванью. Далее между Песками и улицей Шилова, ниже микрорайона «Октябрьский», между улицами Новобульварной и Балябина, был большой пустырь с развалинами зданий и сооружений, которые так же могли относиться к Гавани.

Возле Песков из реки Читинка вытекает протока Сухая, которая огибает Мемориал и впадает обратно в реку возле улицы Мостовой. Протока достаточно широкая и вполне вероятно именно по ней возвращались в реку купеческие суда после разгрузки. Я видел и другую протоку с реки Читинки, начинающуюся недалеко от вокзала и впадающую в реку Ингоду в районе уже указанной пристани (сейчас протока засыпана).

Таким образом, постоянное судоходство в Забайкалье осуществлялось до пристани на реке Ингоде. А в Гавань на реке Читинке корабли и баржи могли заходить по большой воде, когда подъем рек мог превышать 6 метров. Остальное время сообщение между Гаванью на реке Читинке и пристанью на реке Ингоде происходило на маломерных судах и лодках.

Читинский речной порт с судоремонтной мастерской, был расположен в районе Большого Острова у слияния Ингоды и Читинки, здесь осуществлялась перевозка грузов и пассажиров по Ингоде. Затон, в устье рек Читинки и Ингоды использовался в составе Читинского речного порта с 1944 года, когда в городе было создано Управление по транспортному обслуживанию малых рек при Читинском облисполкоме.

В 1962 году предприятие работало, как районное управление Амурского речного пароходства и занималось перевозкой пассажиров и грузов по Ингоде, Шилке, Аргуни, Амуру и Витиму. Речные теплоходы «Бекетов» и «Хабаровск» ходили до Атамановки и Новой до 1993 года. Вскоре было ликвидировано и управление

Авторская публикация. Свидетельство о публикации в СМИ № J108-46439.

Обсуждения Пароходы на реке Читинке