При слове метафизика сразу же вспоминают об Аристотеле, имея в виду его учение о категориях бытия и познания, то есть о самых общих понятиях, необходимых для мышления и несводимых друг к другу, ни к чему-то еще. Такое представление о метафизике и ее последующее длительное бытование (по образцу аристотелевской) стало возможным вследствие разделения познавательных способностей на чувства и разум.

А познаваемого мира на чувственный и умопостигаемый. Таким образом, произошло самоопределение разума, обращение его на самого себя. Сознание свернулось в самосознание, оно обрело центр, неподвижную точку, наподобие Полярной звезды, полюс, в котором оно положено в самом средоточии самого себя. Отныне метафизика как учение о категориях отделяется от учения о сверхчувственном, держится на дистанции от последнего, что отмечено ранней работой И.Канта «Грёзы духовидца грёзами метафизика» (если говорить о собственно философии, а не о мистических учениях или теологии). Метафизика в первом смысле определяет возможности познания «в пределах только разума» (что, в конечном счете, и сформулировал Кант), она изолирует разум от метафизики во втором смысле, полагая вторую незаконной с точки зрения правильного употребления разума. Противопоставление чувственного умопостигаемому, чувства – разуму при этом никогда не подвергалось сомнению, оно всегда исходно, потому что кажется очевидным и убедительным. Целостность познания оказывается проблемой. Интуиция, которая должна была бы обеспечивать целостность, тоже распалась на чувственную и интеллектуальную (в русском языке смысл слова «интуиция» несколько иной, нежели в европейских языках; для нас это слово помимо прочего означает еще и предвосхищение целостного образа предмета или события).

И хотя метафизика получила свое имя, на первый взгляд, случайно, но оно как-то очень ей подошло; те вопросы и те категории, которые Аристотель рассматривал в своей «Метафизике», на все времена сохранили свою значимость для философии, которая уже невозможна без метафизики. Однако для современного западного умственного строя метафизические истины почти не существуют. На эти истины не ориентированы ни сам социум и его институты, ни частная жизнь, ни общественная психология с ее стандартами. Но ведь свято место пусто не бывает! Обративши свой взор на Восток, европейцы нашли там то, что, казалось, было потеряно уже безвозвратно. Для Х1Х-ХХ в.в., т.е. для времени становления общества потребления, влияние восточной философии и мистики становится уже заметным. Крупные философы и мистики, склонные к метафизическим исканиям, находились если не под влиянием восточных доктрин, то, по крайней мере, были достаточно хорошо с ними знакомы.

Глубокие различия существуют в понимании сущности человека, его метафизического начала в культурах Востока и Запада, несмотря на сущностное единство цивилизации человечества. Историческое столкновение разного типа культур, активный период которого начался несколько столетий назад, еще не пришел к своему завершению. Поэтому проекты глобализации могут оказаться не менее утопичными, чем проекты «вечного мира» на основании договоров (нарушавшихся, как правило, чуть ли не на следующий же год после их заключения) или «светлого будущего» на основе совершенствования социальных отношений. Ведь на самом деле, воистину утопическими представляются начинания, опирающиеся только на явные, доступные наблюдению тенденции, без знания их скрытой, метафизической сущности. Необходимость подобных исследований определена, прежде всего, задачей понимания и общения. Очевидно, что все разнообразные культуры народов мира представляют собою как бы ветви одного ствола, но ветви, иногда очень далеко разошедшиеся. Даже если весь мир будет говорить на одном языке (чего вряд ли можно ожидать), пользоваться одной валютой, одинаково одеваться и питаться (что тоже маловероятно), нельзя будет достичь понимания и согласия без знания неявных высших причин существующих принципиальных различий.

Поиск единства различных культур, религий, а также поиск единства познания требует не смешения, ныне происходящее, а согласования на основе единых метафизических принципов, скрыто присутствующих в любой религии, культуре, в любом знании. Только обращение к метафизике, сколь ни было бы оно затруднено в настоящее время, откроет путь к решению этой задачи. Этими темами, то есть метафизикой, единством и различием культур, не ограничивается содержание книги, в ней затрагиваются разные сферы знания – эстетика, антропология, здоровье. Ведь книги пишутся не только потому, что кто-то предлагает определенную тему, и вы создаете импровизацию на заданную тему. Книги пишутся потому, что приходят мысли.

В предисловии – если оно предваряет книгу – обычно предъявляется самая главная мысль, тема. Так делать естественно и логично для предметного научного знания, в котором при расширении общего поля познания (фактов, теорий, гипотез, возникновении новых дисциплин) горизонт конкретного исследования резко сужается. Создается впечатление, что «рост» обозревателя, работающего на этом «поле», вдруг уменьшается. Так и получается, что в пределе мы знаем всё ни о чём.

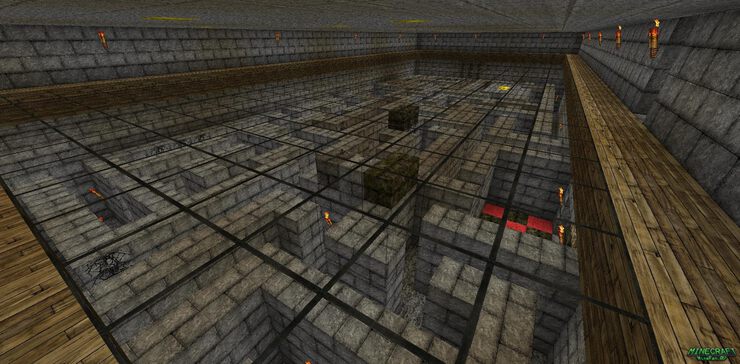

Углубление с помощью анализа в детали рассыпающейся предметности и следующее затем обобщение этих деталей (фактов) – таков путь предметного знания. Для философии, если она есть любовь к истине и знание обо всём (независимо от возможности его), бессмысленно идти таким путём. Философия может говорить всё обо всём, потому что любовь (в том числе и к истине) дает свободу, а мысль по самой своей природе любит свободу. Кант приложил много усилий для того, чтобы дисциплина раз и навсегда обуздала свободолюбивую мысль, навязав философии идеал науки. Идеал не обойти, как камень на пути. Кант поставил критику впереди метафизики. Отныне древний принцип «всё во всём, но в каждом особым образом» наталкивается на неодолимое препятствие. Тем не менее, именно этот принцип позволяет философии быть делом сугубо личным. Если от научной книги никто не ждёт, что её автор обнаружит свою личную позицию, то в философской книге всегда хочется встретить этот «особый образ» всего во всём, убедиться, что истина в той мере, в какой она доступна в этом каждом особом случае, неповторима «лица необщим выраженьем». Мне всегда было интересно найти именно необщее выраженье. И вот этот путь своего поиска (точнее, часть его) я называю бесконечным лабиринтом. По своему композиционному строю, книга похожа на сюиту, главы следуют в ней, как в сюите танцы. Каждая из них есть припоминание о пройденном пути от одной «стоянки» до другой. Все вместе связаны, я надеюсь, единой тональностью и центральной темой.

Бесконечный лабиринт

Нас окружает мир во всех отношениях метафизический, никакого физического мира в смысле, придаваемом этому термину наукой, мы нигде не можем встретить. Очевидно, что физический мир, нечто полагаемое как якобы изначальное и фундаментальное, есть на самом деле искусственная конструкция для особенного устройства познавательного процесса, имеющего место в современной западной цивилизации. «Физический мир» как что-то самодостаточное – это продукт этого процесса, он следует из антропологических условий, а именно, утраты и поиска оснований, как самого существования, так и познания, не говоря уже о более конкретной определенности устройства самих познавательных способностей. Поиск неизменной «природы», лишь модифицирующей свои явления, породил научную установку, идеальным выражением которой, в конечном счете, стала физика и ее язык – математика. Процесс ее возникновения, становления и расцвета хорошо описан в современной науке о науке, которая, разумеется, никак не может считаться ни метафизикой, ни философией, несмотря на то, что она во многом диктует стиль современного философствования. Однако если принять, как это допускает наука, что так называемый физический мир есть как бы фундамент, на котором надстраиваются все прочие явления, то мы получим поистине зазеркалье, а точнее, сон разума, т.е. картину, перевернутую по отношению к метафизической точке зрения, подобно тому, как в глазу, на сетчатке получаются перевернутые изображения и лишь вмешательство разума восстанавливает истинное положение вещей.

Упомянутое полагание в основу всего именно сконструированного как идеальный объект «физического мира» есть также довольно близкий к нашему времени результат победившего материализма и эволюционизма. Впоследствии эта научная установка была спроецирована на все другие области познания, что превратило их в нечто второсортное, в так называемые гуманитарные науки. Когда процесс занаучивания достиг и философии (хотя истинная философия всегда от него ускользала!), то поначалу те, кто себя называли философами, создавали системы, затем, естественно, последовала реакция на системотворчество (в сторону искусства, литературы, образа жизни), обнаруживая за фасадом систем неразрешимые вечные проблемы. И, наконец, теперь философией уже называют просто историю, т.е. особый литературный жанр, но, конечно, историю тех мнений, которые признавались или признаются философскими. Но историк философии в такой же мере может быть философом, в какой историк оружия может быть метким стрелком, то есть может быть, а может и не быть.

Если под философией понимать только истину, выраженную мыслью человека, то эта мысль должна быть абсолютно тавтологична и при этом совершенно нетривиальна, хотя может быть и широко известной. Например, «есть только бытие, а небытия и вовсе нет». При этом автор этого речения изрек мысль о бытии, полагая его – мыслью. Тавтология в квадрате и, при этом, весьма философская. К этой истине прилагаются накопившиеся за 2,5 тысячи лет комментарии, но комментарии к ней не обязательно есть философия.

Отсюда: нельзя быть профессиональным философом, это все равно что «профессионально пребывать в истине». Опустим все возникающие при этом ассоциации, возражения и возмущения. Обратимся к тому, что связывает философию и метафизику. Вообще говоря, философия, сложившаяся исторически, к настоящей философии имеет такое же отношение, как мнение к истине. Исторически существующие философские высказывания можно выучить, но философом на самом деле нужно родиться. Изучать можно лишь только то, что Кант назвал школьной философией (правда, свою критику разума он относил к ней же). Оставим, однако, в покое Канта: «первофилософия» не совсем то же самое, что он называл «мировой философией». Она обнаруживает себя только через интеллектуальную и духовную интуицию, а ведь верно, что безошибочной интуиции истины научиться невозможно!

Можно сказать, что первофилософия есть метафизическая мысль обо всем. Например, неоплатоническая мысль «все во всем, но в каждом особым образом» (эта мысль имеет древние истоки) – это метафизическая мысль обо всем. Очевидно, что мысль, в том числе и философская, не обязательно должна выражаться словесно. Это «словесное» ограничение, если и не совсем произвольно, то, во всяком случае, оно вызвано способом передачи мысли, и только. Поступок, например, тоже есть мысль, будь то испитие «чаши сей» или схожий с этим поступок испития цикуты, это может быть даже образ жизни, например, в бочке, то есть в пифосе или же, напротив, жизни в лесу. Все это лишь иное выражение мысли, весьма даже философской, ведь поступок-то всегда равен себе, то есть, по крайней мере, тавтологичен. И в то же время так выраженная мысль весьма метафизична. Ограничение же философии теорией, причем понимаемой очень узко, как результат рационализированного рассуждения, лишает ее этого «всего», в отличие от исконного смысла слова «теория», означающего божественное созерцание. Все, как известно, есть вода, к тому же все – течет. Это же все есть огонь, мало того, оно же есть война и все есть любовь. Короче говоря, все есть все. Таково метафизическое утверждение самотождественности мира. Для философии это утверждение - проблема. И эту проблемность обличает идея времени и разнообразные ее трактовки. О времени, как и о других подобных понятиях-пределах (о Боге, жизни, смерти, любви, вечности), где мысль человека вынуждена остановиться, поистине мы ничего не знаем в той мере, в какой знание должно быть предметным. Поэтому каждый волен рассуждать об этом так, как ему вздумается, как это ему открывается во внутреннем созерцании. Например, феноменологического рассуждение о «внутреннем времени» (или о внутреннем переживании времени) выглядит довольно плоским, потому что здесь есть запрет на бытие непроявленного (поскольку имеются в виду только феномены). С другой стороны, наука дает картину так называемого физического времени, по существу, как форму физического процесса, почти по Аристотелю, то есть как меру движения. Философия дает тоже большое разнообразие представлений о времени. Каждый вариант развертывания метафизического утверждения приведет как к своему пределу к особому пониманию времени.

Метафизика в любом случае, будь то рассуждение или деяние, основана на принципах и исходит из них. Правда, это могут быть принципы разного уровня, в зависимости от той ступени бытия, которая имеется в виду. Например, все есть война (или борьба). Яркое философское выражение сей мысли мы находим в диалектике Гегеля, которая в ХХ веке отвергалась не сама по себе, а потому что она была сплавлена с идеей прогресса. Сам же принцип борьбы противоположных начал нельзя опровергнуть в силу того, что он есть принцип, а не обобщение эмпирических данных. Поскольку в мире многообразных форм все всему противополагается, то очевидно, что самая общая картина бытия – это борьба всего против всего, или то же самое для сообществ – всех против всех. Гегелевский вариант «борьба плюс прогресс» заканчивается тем, чем и начинается – полаганием абсолютной идеи и конечным обретением ее же в его же собственной системе. Его оппонента, Т.Адорно не устраивал этот оптимизм и самоутверждение духа, он предложил свой вариант негативной диалектики, то есть все идет не к лучшему, а к худшему. Обоим свойственно принимать иллюзию навязчивого линейного направления времени при взгляде на историю человечества. Можно ли согласиться с тем, что история идет в линейном времени, идею которого, то есть линейного времени, принимала до недавнего времени, пока не попала в очередной тупик, и физическая наука? Для истории это невероятно сильное допущение, о чем свидетельствуют бросающиеся в глаза аналогии в разные эпохи и в разных местах Земного шара.

«Карфаген должен быть разрушен» – убеждал римлян сенатор, и убедил. Рим победил и мир стал однополюсным. Весь отрицательный заряд, все проекции зла (своего на врага) в таком мире сразу возвращаются назад к своему истоку, оставшемуся одному полюсу, не имея возможности угаснуть в «своем ином», то есть в достойном и постоянном враге. Негативная энергия, возвращаясь к своему истоку, ускоряет свою работу по разрушению и развалу Рима. Начинается, конечно, с так называемой элиты, суровая дисциплина для нее уступает место сибаритству (а ведь за несколько веков до этого Сибарис, богатый, торговый город, живущий удовольствиями, был побежден Пифагорейским союзом, основанном на строгой аскетической дисциплине; поучительная и вечная аналогия). Разложение идет, как всегда, сверху. Низы отзываются негативной идеологией, христианством. Гибель Рима, разъедаемого изнутри, была неизбежна. Аналогия с двухполюсным миром других времен очевидна. То есть надо беречь свой Карфаген, Карфаген не должен быть разрушен! Более мудрые страны поддерживают со своими соседями-врагами состояние постоянно вспыхивающей и угасающей войны, например, Индия и Китай. Та же схема взаимного удержания в состоянии готовности или при разрушении одной из сторон последующего самоуничтожения другой просматривается и на других уровнях, в природе, где все поедают всех, в сообществах между разными группами общества, и нагляднее всего между отдельными личностями. Не напрасно ведь предлагалось возлюбить врагов своих! Универсальность этого принципа наглядно может быть представлена абстрактным дальневосточным символом «великого предела», где инь и ян нераздельны и неслиянны в одном шаре, но при этом противоположны, стянуты оболочкой шара в напряжении любви-вражды (оболочка, видимо, это и есть время, самое первое определение проявленного бытия). Нельзя не вспомнить и другой символ, аналогичный этому, но западный, это Арес и Афродита. Первоначально Афродита – богиня любви, войны и земледелия. Арес – выделенный в самостоятельное начало ее аспект, ее второе «я», так сказать. Известный эпизод, представляющий их в объятиях друг друга (тот же мужской и женский принцип в единстве: любовь и война), когда Гефест застает их в прелюбодеянии и набрасывает на них выкованную на некоем подземном огне сеть, чтобы обличить их преступление перед богами. Ясно, что получившийся таким образом шар также олицетворяет проявленный мир, то есть предъявленный богам для созерцания, мир, в котором все совершается любовью и враждою (войною). Однако это «буйство» заковано в некую загадочную сеть. Говоря просто, это сеть причин и следствий, опутывающая мир, сеть необходимости и закона, карма, или проявляемые во времени и связанные между собою формы. «Время» есть «собственность» и физики и метафизики. Если о нем размышляют, исходя из принципов (в данном случае, принципов проявленного и непроявленного мира, и для последнего – принцип борьбы, вражды), то получаем метафизического «нисхождение» к конкретным формам и явлениям. Если исходят от внутреннего переживания или очевидного представления, от феномена, то получим физическое время (пусть даже переживаемого психологически).

Итак, все течет, все меняется (но в сущности ничего не происходит) во времени как в оболочке событий, вещей, существ и веществ, и выглядит это как война всех против всех (или всего со всем), производимая любовью. Здесь нельзя обойти стороной еще один принцип; он принцип постольку, поскольку его эмпирически, а равно и теоретически нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, а относится он ко всему. Гласит он, что все есть иллюзия, покрывало Майи, или более конкретизированные варианты: мир есть театр, люди – марионетки, а боги, глядя на их страсти, покатываются со смеху. Иными словами, «призрачно все, в этом мире бушующем…». Время тогда либо тоже иллюзия, либо развертывание и трепет этого покрывала Майи как зыбь на поверхности океана. Истина тогда – в освобождении от иллюзии, но, пребывая в человеческой форме, полностью от иллюзии избавиться невозможно. Образ пещеры и Солнца Истины у Платона имеет тот же смысл, а ищущий истину предается философии. Нередко понятие философии сужают до уровня самой абстрактной теории, философией называют только некое знание, оформленное в теорию, причем это недоразумение настолько въелось в сознание наших коллег, что даже востоковеды (понимающие Восток, разумеется, на западный манер, изучающие свой, «западный Восток») придерживаются этой точки зрения, пренебрегая качеством философствующего субъекта. В чем исток этого предубеждения? Очевидно, в ориентации философии на научное знание. Наука, будучи побочным потомком философии, стала для нее главным ориентиром. Постижение истины в ее полноте отодвинулось за горизонт. Кант окончательно зафиксировал это в тезисе о недоступности для разума обрести основание единства познаваемых законов природы, то есть он, фактически, утверждал невозможность единой теоретической (поскольку речь идет о законах) научной картины мира, так что наука по необходимости вынуждена пребывать в раздробленном состоянии разрозненного, фрагментарного знания. Такое состояние сознания называется шизофреническим, и это состояние, раз оно неизбежно, принимается как должное и нормальное. Философии же остается оправдывать это состояние, обосновывать и осмыслять его. Наукоподобный стиль распространяется и на то, что осталось от изначальной философии как любви к Истине, любви, равно созерцательной и актуализированной, то есть реализованной в «квалификации» того существа, которое занято философией. Ясно, что эта квалификация или качество отнюдь не сводится к информированности, ловкости при рассуждении или к умению изложить то, что думают другие, или же к тому – (что уже совсем прискорбно), - чтобы фактически составлять рефераты иностранных книг и собирать их под одной обложкой. Качество, о котором идет речь, или квалификация - это место в иерархии невидимых существ. Очевидно, что для работы по изложению чужих мнений или по историческим раскопкам идей прошлого не обязательно обладать качеством истинного философа, не обязательно даже быть причастным школьной философии (Кант противопоставлял последнюю «мировой» или истинной философии, «учителя которой нигде нет»). Он же утверждал, что философии нельзя научиться, философом надо родиться, и главной характеристикой коего он считал самостоятельность мысли.

Качество, о котором шла речь, определено местом, его невозможно достичь усилиями, это место в невидимой иерархии. А что такое место? Этимологически – а ведь известно, что слово говорит само за себя – «место» означает «я здесь стою»; ме-сто, ме – это древняя форма местоимения, первого лица единственного числа во многих языках, в русском – мне, мой суть резидуумы этого древнего местоимения. А поскольку это место занято первым лицом, «я», то это есть точка настоящего времени, касающаяся точки пространства пребывания «я». И секрет качества-места не в самом «я» (чистое оно или нечистое, трансцендентальное оно или эмпирическое или еще какое-нибудь), а в этом касании. Качество или квалификация философа и его «я» в едва-касании. Это, разумеется, образ или метафора, как угодно. Но этот образ показывает разницу между метафизической установкой философа и неметафизической, а проявляется это в отношении к идее времени. Классический пример И.Канта с его негативным (и, может быть, справедливым) отношением к предшествующей метафизике, которое коррелирует с его пониманием времени как априорной формой чувственности, а главное, как числа, числового ряда. Ведь именно понимание времени, вглядывание и вслушивание в эту идею отмечает водораздел между наукой и метафизикой. Наука в любом случае принимает время как направление и считает его мерным и необратимым. Кант считал адекватной схемой времени бесконечный числовой ряд, ярким образцом направления времени называют «стрелу времени». Зависимость от наблюдателя, утверждаемая современной физикой, не меняет суть идеи. В философии также, несмотря на все новшества, эти определения остаются значимыми. Концепция длительности А.Бергсона ничего не изменила, просто сдвинув точку зрения рассудочного рассмотрения к психологическому, чувственно-интуитивному полюсу. Потребность в метафизике он восполнил психологией. Еще дальше в этом направлении зашла социология; Э.Дюркгейм полагал, что все представления о времени и пространстве определены формами социальной жизни, в частности, идея циклического времени соответствует традиционному устройству общества, а линейное время – современному. Даже оставляя в стороне вопрос об отношении «положительного» знания к метафизике, мы видим, что сама вера в возможность познания одних лишь фактов, в то, что все можно найти в феноменах, не заглядывая за их зеркальную поверхность, сама покоится на определенном скрываемом метафизическом убеждении. Это убеждение близко к естественно-реалистической установке – вещи суть таковы, каковыми они являются, мир самотождественен, один и тот же для всех субъектов познания, то есть между ними лежит один и тот же мир.

Здесь нельзя не вспомнить о «переживании времени» Э.Гуссерля. Его «внутреннее время» при этом выдвигается не как психологически переживаемое, а как необходимая структура субъекта. Настоящий момент времени - он представляет вместе с удержанным «только что» и с забегающим вперед «сразу после», то есть по аналогии с окрестностью геометрической точки; Аристотель суть времени видел в отношении «раньше-позже», здесь же это отношение прикреплено к настоящему моменту. Гуссерль строил свою философию как «строгую науку», выделяемые им структуры сознания наподобие скелета или невидимой геометрии феноменологии признавались как необходимые и присущие любому субъекту, независимо от эмпирически данного разнообразия. Это предположение соответствует такому типу метафизики, которая возводит свои сооружения вокруг идеи трансцендентального эго, время для него доступно рассмотрению как внутреннее переживание субъекта, тогда как для Канта, для которого метафизические идеи (идеи разума) принимались лишь в модусе «как если бы» (als ob), время, будучи априорной формой чувственности (тоже внутреннее чувство), было как бы оболочкой субъекта, из которой, как из монады Лейбница, нельзя выглянуть, потому что в ней нет окошка. Тем не менее, оно внутренне-внешнее, поскольку к нему в определенном смысле сводимо и пространство; оно внутренне-внешнее наподобие бутылки Клейна, поэтому простое разделение внутреннего и внешнего как духовное и материальное уже здесь становится невозможным.

Такое многообразие идей времени наводит на мысль о том, действительно ли одно и то же имеют в виду все эти мыслители, или же прав был Б.Паскаль, утверждавший, что время нельзя определить и бессмысленно этим заниматься, ведь правда, что нельзя определить то, чему не положено предела, определить беспредельное, так сказать, и может быть то же самое имел в виду Августин, утверждавший, что он знает, что такое время, но как только его об этом спрашивают, он перестает понимать, о чем идет речь. Поистине, идея времени – это заколдованное место для философии. Тем не менее, самым наглядным для современного человека образом времени остается вода, поток, река. Но оставим воду для обыденного сознания, стрелу – для классического научного; локальное время и время-пространство со всевозможными сжатиями, петлями и возвратами – для неклассического. Общее для всех них то - и это хорошо демонстрирует Гуссерль, - что субъект (момент настоящего, «я здесь стою», место) накрепко впаян в ткань явлений, в то, что в принципе может быть приведено к наличному, данному и быть представленным, стоящим перед «я», то есть в мир форм. «Удерживаемое» и «забегающее вперед» как нитка держит субъекта на поверхности явлений, в узорах покрывала Майи. Таким образом, время, о котором идет речь у Гуссерля, характеризует определенный тип субъекта, но ведь нельзя же пренебречь и другими типами внутреннего переживания времени. Например, Декарт полагал, что каждое мгновение мир возникает, исчезает и снова возникает; такая мигающая вселенная предполагает прерывистое течение времени, как кадры фильма; идея прерывистости времени свойственна также буддизму, но не чисто количественного времени, как его естественно представляют в современном мире, то есть в «царстве количества», а в облике качественных моментов, моментов-дхарм. Можно напомнить и о мистическом опыте времени, когда Вселенная, по свидетельству переживших такой опыт, предстает как бы сразу, в один миг. Опыт обычных людей также интересен в этом отношении. Здесь есть и опыт одновременности всего происходящего, как об этом повествуется в «Бхагават-Гите», когда Кришна показывает Арджуне начало, ход и результат битвы одновременно, и там же впечатляющий образ времени как облика мира, красоты мира. Интересен также опыт современных бойцов в ходе сражения, когда время останавливается и воин видит летящую пулю как остановившуюся, висящую в пространстве, все происходит как при замедленной съемке. Опыт разных духовных практик также дает разное внутренне переживание времени, и вряд ли можно поставить вопрос о том, чье же переживание подлинное.

О времени, об этой излюбленной теме философии, можно сказать все, поскольку оно действительно все, и в то же время (!) ничто. Ничто (le rien, не путать с le Néant, то есть с небытием), согласно идее Ж.-П. Сартра, проскальзывает между настоящим моментом и только что прошедшим. Очевидно, что эта мысль есть производная от известной гегелевской мысли о невозможности указать момент настоящего, который, пока ты на него указываешь, уже прошел, канул в небытие.

Можно сказать, что время это не все бытие как таковое, и не небытие, а небытие бытия (как непрерывное уничтожение настоящего), или наоборот, бытие небытия, как ежесекундное непрерывное настоящее, непрерывно исчезающее. Настоящее все время есть или его все время нет, можно и так сказать на языке зазеркалья.

Наука принимает время как объективное условие существования материального мира, оно представлялось как измеримое и имеющее принудительное, необратимое направление. Неклассическая наука рассматривает локальное время, зависимое от системы отсчета, неотделимое от пространства, пространство-время. «Постнеклассическая» наука сдвигается в сторону философского стиля осмысления, рассматривая его уже как связь субъекта и объекта. Но наука вообще не может выйти за пределы своих предпосылок и продолжает «вытаптывать сущее», по выражению Хайдеггера. Дрейф науки в сторону философии это вопрос сложный, но именно стиль обсуждения проблем, связанных со временем, ярче всего отделяет эти две позиции. Методы науки, извлеченные, в принципе, из предметной деятельности в мире данном и наличном, не могут удовлетворить философию даже в ее настоящем виде, не говоря уже о первофилософии или философии как метафизики. Для последней, поскольку она есть место истины, мир данного и наличного не является исходным и фундаментальным, а в определенном смысле производным. Поэтому вопрос «что такое время?», не имеющий смысла в науке, ведь мир уже существует во времени, есть отправная точка для философии, это метафизическая проблема, вокруг которой возникает множество парадоксов. Но поскольку западная философия с ее ориентацией на науку значительно удалилась от метафизики, которая стала синонимом чуть ли не туманных, недостоверных предположений, постольку она крайне бедна на метафизические идеи времени. Можно, конечно, увидеть у Хайдеггера, да и то с натяжкой; метафизическую позицию (как исходящей из принципа, а не из эмпирических представлений и психологических переживаний) в отношении времени была концепция В.Муравьева в книге «Овладение временем» (20-е гг. 20 века). Но наиболее выразительно была высказана метафизика времени Р.Геноном в книге «Царство количества и знамения времени», где, опираясь на индуистскую концепцию мировых циклов, он высказал идею изменения самого времени, точнее, превращения времени в пространство, разворачивания его, а затем и его материализации, и, наконец, в конце цикла, дематериализации. В начале следующего цикла время снова начинает, от вечности, свое нисходящее, все порождающее и все уничтожающее движение. Поэтому и Платон, не чуждый традиции, называл время «подвижным образом вечности».

Итак, мы имеем в отношении времени три принципиально различающиеся позиции: метафизическую, философскую и научную. Есть еще, конечно, яркие образы поэзии, такие, например, как время, вывихнувшее коленный сустав (Шекспир) или ткацкий станок времени, на котором Дух Земли ткет платье Божеству у Гете в «Фаусте» (понятно тогда, почему можно приказать мгновению остановиться, ведь время – машина, а прекрасно потому, что ткется «платье Божества»). Но, по правде говоря, сколь ни были бы ярки это образы, по сути это лишь плод обыденного сознания. Обыденное же сознание в поэзии оформляется логикой и психологией без специального участия науки, философии или метафизики, хотя цитаты и обрывки из них и здесь встречаются. Конечно, здесь участвуют психология и логика не как науки, а первая как логос души и вторая как эскиз порядка мыслимого мира. Но в определенном смысле и наука и ее продукты (факты и теории) суть не что иное, как только лишь литература, ведь не зря называют математику языком науки. Ее жесткие нормы и правила говорят о том, что ее служители образуют весьма авторитарную секту. Есть здесь и сменяющие друг друга стили, параллельные собственно литературным стилям; различные дисциплины можно назвать жанрами без особой натяжки. Правда, место логики и психологии, оформляющей обыденное сознания в поэзии и литературе, когда они выступают под собственными именами, здесь занимают геометрия и физика. Обыденное же сознание прикрывается системой специально регламентированных интерпретаций. Где же найти место для метафизики среди этой круговой литературной обороны? Она проскальзывает в несводимости логики к психологии, геометрии к физике, геометрической точки к физической. Поясним на примере, не ограничиваясь тем, что к первой точке относят геометрические теоремы, а ко второй – формулы механики или теории относительности. Поскольку мы допустили, что наука это та же литература, то позволим себе и некую вольность относительно ее представлений в нашем мысленном эксперименте. Представим себе две окружности с радиусом одной и той же длины, совместим их центры. Окружности совпадут. В одной окружности (геометрическое место точек) совпадает бесконечное множество равных ей окружностей. Точка, занимая свое место, допускает на него любое число точек. Она занимает место, не занимая его. Прибавим мысленно лишь один физический параметр, например, жесткость, то есть точки этой окружности связаны между собой. Это обруч, тоже геометрический, то есть никаких других свойств, кроме связанности точек, не имеющих размера, в нем нет. Эта физическая «окружность», если ее тем же способом совместить с равной ей, не сможет с ней совпасть; чтобы их совместить, необходимо, чтобы одна из них была длинней на одну точку. Это – физическая точка. То есть физическая точка всегда уже занята и не впускает другую без какого-нибудь взаимодействия. Физическое место точек мыслится заполненным: природа не терпит пустоты. Так геометрическое место отличается от физического тем, что мыслимое и исполнимое в одном, немыслимо и неисполнимо в другом. Поскольку все это лишь литература, то напомним, что роль геометрии и физики в образной ткани искусства занимают логика и психология. Последние также, будучи неразделенно-противопоставленными (как орел и решка), то, что мыслимо и правильно в одном, не реализуют в другом, а наоборот обнаруживают одно лишь немыслимое и неправильное. Поэтому сочтем этот факт за некое указание и поищем на перекрестке логики и психологии, геометрии и физики нашего метафизического субъекта. Ведь его следует полагать источником названного неустройства и беспокойства. Без него все совпало бы со всем окончательно и недвижимо. Логично предположить, что субъект существует в настоящем времени, то есть здесь его место, «я здесь стою», ведь никакого другого времени, кроме настоящего, нет, а субъект есть (я есмь), следовательно, они совпадают как геометрические окружности или их центры. Но психология, логос души, показывает совсем другое: мы живем или в прошлом, перебирая прошлые события в своей памяти, или в будущем, расплываясь в мечтах, планах и предположениях. Один Бог пребывает в полноте настоящего момента, именуемого вечностью. Не напрасно одним из условий различных духовных практик является прекращение блужданий мысли, или согласно йоге, прекращение завихрений сознания. Другая сторона этого условия: думай только о том, что относится непосредственно к ситуации данного момента, а завтрашний день позаботится о себе сам.

Однако это пояснение нам нужно было только для того, чтобы увидеть, что физическая точка зрения никогда не может быть самодостаточной, она производна, не изначальна. Геометрия относится к физике, как логика к психологии, что составляет каркас литературы, но ничто из этого не имеет отношения к метафизике само по себе, хотя за всем стоит именно она, невидимая. Можно было бы продолжить аналогию и сказать, что геометрия относится к физике, как метафизика к философии, но это было бы не точно, потому что метафизика, хотя и имеет в виду наличное и явленное («все»), но не пользуется научными методами, пригодными для этого явленного. Философия, конечно, есть противоядие от науки в этом, но последняя не перестает нуждаться в «сумасшедших идеях»; на самом деле это потребность в метафизических идеях. Характер этой потребности вовсе не в том, чтобы назвать, сформулировать общие принципы, это не потребность в предельных абстракциях и даже не в общих, необходимых для мышления категориях, подобных десяти категориям из «Метафизики» Аристотеля или двенадцати из «Критики чистого разума» Канта. Эта потребность знания, как научного, так и философского, в метафизике носит иной характер. Это потребность в том, чтобы сам субъект был метафизическим, не трансцендентальным, а метафизическим, то есть, чтобы он был соответствующей квалификации в невидимой иерархии существ, но это не значит, что он находится где-то вне, по ту сторону мира явлений, за зеркалом, так сказать. Поясним это суфийской притчей. Притчи суфиев имеют несколько слоев смысла, как минимум шесть, один из них наверняка пригодится.

Один человек, умирая, завещал трем своим сыновьям семнадцать верблюдов; старшему – половину, среднему – треть, младшему – одну девятую часть от всего числа. После его смерти сыновья никак не могли их разделить, то ли продать их и поделить деньги, то ли зарезать и разделить, но тогда они нарушили бы волю отца, ведь он не завещал делить деньги или мясо, а верблюдов.

Они решили обратиться к старому другу их отца, тот обрадовался и сказал им: «У меня как раз есть один верблюд, возьмите его, тогда у вас будет их 18. Половину, 9, возьмет старший, треть, 6, - средний, а девятую часть, 2, - младший, а моего верблюда вы вернете мне». Братья так и сделали. Первый смысл притчи всегда буквальный, это занятный случай, область явленного, наличного, наглядного. Второй смысл, возможно, назидательный: надо искать решения у знающего в случае кажущейся неразрешимости задачи. Третий смысл – математический, ведь это просто математическая задача из сборника «Занимательная арифметика». Но здесь, на уровне третьего слоя обычно интерпретация останавливается. Она не движется дальше этого уровня и не должна двигаться дальше постольку, поскольку далее она теряет всякое основание для своих суждений, если ограничивается использованием рассудка и воображения. Далее должна вступать в игру интуиция. Разумеется, математика, наука, не говоря уже об обыденном сознании, тоже опираются на интуицию, и даже на прозрения и озарения, «эврика», но это другая интуиция, чувственная, интуиция образа, связанная по преимуществу, кстати, со зрительными образами, ее мысле-образы облечены, как правило, в зрительную форму.

Философия, назовем ее интерпретацией смысла четвертого уровня, прибегает к интеллектуальной интуиции, несмотря на запрет Канта, это мы здесь не будем обсуждать подробно. Если наша притча философская, то говорит она об имманентном и трансцендентном, о явном и скрытом, о незавершенности целого; много разных интерпретаций можно дать миру видимых, явленных форм. Вот в этом и состоит ограничение философии в том виде, в каком она сейчас существует. Философия, как и математика, разворачивает свои интуиции по горизонтали. Говоря проще, физика нацелена на мир материальных тел, математика – на мир идеальных форм, а философия – на смысл всего в целом и в частностях. Математика, например, не ставит вопрос о философском смысле точки, круга, множеств, рядов и прочих своих понятий. Научное познание, таким образом, как бы стелется по поверхности того, что в индуизме названо нама-рупа, имя-форма, нама это одновременно и имя и число, к тому же число первоначально (Пифагором) понималось как форма. По нашей притче мир нама-рупа это 17 верблюдов. И одна лишь философия указывает на неполноту, недостаточность этого мира для завершения смысла. В таком случае следующий уровень будет, разумеется, метафизический. Возможно, здесь уже следует говорить не об уровнях, а о точках зрения, или о линзах, которые создают другую перспективу, но оставим для единообразия уровни. Секрет здесь в том, что точка зрения метафизики располагается вне мира нама-рупа, но этот мир имеется в виду, это точка зрения восемнадцатого верблюда, она и извне и изнутри одновременно, и трансцендентна и имманентна; она как присутствие-отсутствие и наоборот. Мир не выглядит с этой точки зрения заданным, в нем одновременно нечто и есть, и нет, ни бытие, ни небытие не определены. Восемнадцатый верблюд есть только в один момент, не имеющий длительности, в момент рассечения узла, его дали и взяли почти в тот же момент. Это тот самый момент настоящего, эта та же точка, не имеющая окрестности, но не идеальная при этом (вспомним о геометрических и физических кругах, коих различает лишь одна точка, их различает принцип совместимости и несовместимости, то есть принцип места). Тогда для метафизической точки зрения в ее изначальном виде, а не в том, как ее стали понимать в философии нового времени (то есть как сумму вне опыта лежащих категорий, идей и основоположений), исчезает то, что очевидно для «линейного» мышления, рассудочного, рационального, да и иррационального мышления «зрительного» стиля, исчезает сама очевидность, ведь «линейное» мышление моделируется как луч, пробегающий в определенной последовательности по контуру предметов, оно в этом смысле предметно, очевидно и последовательно. Операции линейного мышления, строя свои конструкции в картины мира, свертывают и развертывают во времени определенные схемы, принятые или привычные для того или иного типа сознания, свойственного той или иной эпохе, тому или иному сообществу. Таким образом, такое сознание нормально лишь для конкретного сообщества в некий исторический момент, и оно насквозь пронизано такими схемами, по которым и различаются разные культуры.

Для метафизической позиции характерно панорамное или даже сферическое видение, поэтому при переводе на язык нормального (а на деле отнюдь не нормального) сознания метафизические очевидности теряют весь свой смысл, для метафизики исчезает очевидность такого нормального сознания, но возникает иная, собственная очевидность, не имеющая основания в непосредственном восприятии мира. Например, известный принцип индуизма «ты есть то» самоочевиден и глубок по своему смыслу, но не в интерпретациях и рационализациях науки, где этот смысл мгновенно исчезает. Метафизические очевидности исключительно просты, как просто решение задачи в приведенной притче, которая была неразрешима для непосредственного, сплетенного с наличным сознания. Это буквально то, что видят и знают, но никто не замечает, потому и не имеют в виду.

Простая, но ускользающая от линейного мышления, метафизическая позиция естественно обнаруживает себя в интуиции, которую, в отличие от чувственной и интеллектуальной, можно назвать духовной. Вообще интуиция – это мгновенное схватывание истины; чувственная мгновенно постигает образ предмета, интеллектуальная - суть идеи. Но духовная интуиция это не только та, которая мгновенно постигает духовные истины, она имеет как бы другой источник и она иначе организована; то, что было названо панорамным или сферическим видением (слышанием, чувством) может послужить аналогом такого рода интуиции, но только ее источник (орган) не зрение, слух или вообще чувство, и не разум (как умозрение), а душа, или точнее, духовная сущность, образующая человеческую форму, а этой форме уже присущи разум, чувство, воображение. Духовная интуиция возможна тогда, когда сквозь человеческую форму непосредственно постигается истина. Редкое ли это событие или же повседневная, рядовая возможность, только лишь реализуемая редко? Скорее, второе. Причины этого очевидны. Нет ничего ближе человеку и постояннее, чем оживляющая его духовная сущность, и в то же время, нет ничего неуловимее для теории и подвижнее, чем она, ведь если чужая Душа – потёмки, то своя – потёмки абсолютные.

Поскольку из всех чувств самым духовным считается слух, самым разумным – зрение, самыми чувственными – осязание и вкус, то ближайшим аналогом для этой интуиции будут образы, связанные со слухом, но только аналогом. Разнообразные оккультные, мистические, теософские и антропософские доктрины, конечно же «тайные», брали себе в качестве аналогов именно зрительные образы и теоретизировали в стиле «разум плюс воображение», поэтому их построения относятся лишь к материальному миру, пусть и самому тонкому, или, иначе говоря, поскольку в них имеется в виду материальный (тонкий) мир, постольку их доктрины облечены в теоретико-подобную форму. Особняком стоят мистические откровения. Тут присутствует большое разнообразие, от глубоких философских, религиозных и нравственных прозрений, до облеченных в чувственные и эмоциональные образы-картины мира. Но это особая тема, к метафизике она имеет лишь то отношение, что и в этих случаях сами прозрения есть результат духовной интуиции. Но в отличие от мистического откровения тайны, метафизика не предполагает тайну как принцип. То, что есть тайна для одной ступени, явно для другой.

Нет ничего более нормального и даже повседневного, чем эта интуиция, свидетельствующая о метафизическом порядке всего сущего с постоянством, подобным силе тяготения, не замечаемым, но всегда действующим. Однако обыденное сознание ее слышит довольно редко, отмечая такие случаи выражениями типа: «как будто пелена упала с глаз», «я как бы очнулся», «душа пробудилась». Нередко интуиция становится весьма явной, когда сознание находится в особом режиме, например, в состоянии крайней влюбленности или острого приступа ненависти, или состояние бойца во время сражения (похожее на экстаз); эти и другие подобные наркотическим состояния, разрушая схемы сознания, дают место для проявления духовной сущности. Мы здесь опускаем вопрос о последствиях подобных состояний, ведь эти проявления предполагают определенный уровень, качество или соответствующее место в невидимой иерархии (то есть здесь они уместны и законны, следовательно, только здесь не имеют негативных последствий).

Если в чувственном порядке ближайшим аналогом духовного (самое «духовное» чувство) является слух, то интуиция метафизического подобна озвучиванию места и свойствам живого голоса, который богат обертонами, объемен и неповторим. Человеческий голос вбирает в себя интегральное звучание места; в нем свернуты все бытующие в данной местности характерные звуки; они присутствуют как обертоны. Поэтому особенности местности (шум моря или леса, ветер степей и пустынь, характерное пение птиц и голоса зверей), ее особые вибрации делают узнаваемыми и неповторимыми голоса людей; итальянский голос не спутаешь с немецким или русским. От чуткости слуха зависит уже различаемость индивидуального голоса, который неповторим как лицо, как отпечаток пальца.

В музыке есть такой особый тип слушания музыкального произведения всего сразу, от первой до последней ноты; его слышат не последовательно, растянутым во времени, а одновременно. Им обладали некоторые композиторы и дирижеры (Моцарт, Чайковский), которые не сочиняли музыку, а просто записывали ее, когда она предстояла в таком объемном звучании. То же происходит и при сферическом видении, когда периферийные предметы столь же ясны, но главное, осознаются одновременно с теми, которые находятся перед глазами, в фокусе. Так же происходит при нелинейном мышлении, опирающемся на интеллектуальную интуицию. Духовная интуиция аналогична всему этому, просто она схватывает то, о чем гласит место, genius loci, дух места, причем масштаб этого loci может быть от домашнего очага, до Земли и Духа Земли. И подобно тому, как науке присущ рассудок, философии – разум и интеллектуальная интуиция, метафизике тоже соответствует свой «орган», который мы здесь и обозначили. Обычно метафизику считают частью философии, но, по крайней мере, этого никак нельзя сказать об их современном состоянии. Метафизикой можно было бы назвать первофилософию, «учителя которой нигде нет».

Изначальна метафизика, а не физика (наука) или философия в ее западном облике, то есть как наиболее абстрактный уровень теоретического познания, то есть метафизика не после физики, (по смыслу), а до неё. Без первой невозможны ни та, ни другая, неявно она всегда присутствует, хотя каждая из них смотрит на другую как на свое продолжение и приложение. Поэтому ту или иную позицию выбирают, и выбор этот зависит от того, как представляют себе человека, от антропологической идеи.

В изначальной духовной традиции, согласно Р.Генону, даже в Европе вплоть до средних веков сохранялась идея о тождестве микрокосма и макрокосма. Каково это тождество? Представление энергетических центров человека и конкретных телесных органов человека как аналогов или «фокусов» влияний различных планет, созвездий, прочих небесных и стихийных (от «стихий», начал, элементов) явлений, возможно, имеет более глубокий смысл, нежели прямой и буквальный, а может быть даже и более прямой и буквальный, чем это видится современному человеку, за точку отсчета своих суждений принимающих убедительность своего телесного существования («я ем, следовательно, я существую», как пошутил один испанский философ) или убедительность своей мыслительной привычки («мыслю, следовательно, существую»). Действительно, трудно усомниться в том, от чего невозможно отвязаться!

Поиск опоры, то есть убедительности и очевидности, в наглядности тела или интимности ума свойственен именно рассудочному познанию, и не случайно, что опора на очевидность и убедительность дала возможность развиться науке. Для последней же принцип тождества микрокосма и макрокосма стал не нужен, и он был переведен в разряд любопытных представлений прошлого. Попробуем найти смысл этого тождества не только в системе соответствий, а представим человека как свернутую Вселенную, как ее энергетический фокус.

Если представить себе человека как бесконечный лабиринт, где совершается поворот в каждой точке, но поворот не такой, какой мы видим в физическом пространстве (налево, направо, вверх, вниз, по диагонали и т. д.). Каждая такая точка представляет собою как бы бутылку Клейна, бесконечно уменьшенную. Бутылка Клейна сокращает трехмерное пространство, оставаясь пространством, ограниченным лишь двумя поверхностями, как лента Мёбиуса есть поверхность без оборотной стороны. Но одновременно такая точка поворота должна быть и анти-бутылкой Клейна, то есть с трехмерным пространственным телом (бутылкой) проделывают операцию, обратную первой, то есть добавляют измерение, разумеется, это не физическое измерение. Такова конструкция этой точки поворота: в одно и то же время она и добавляет и сокращает измерения, это точка-фокус. Но в явлениях, вовне мы ничего подобного не видим, мы встречаем как бы независимый от нашего существования и о нас ничего не ведающий мир. «…Und webt in ewigem Geheimnis // Unsichtbar sichtbar neben dir», – говорит Фауст Маргарите, отвечая на вопрос, верит или нет он в Бога. Он отвечает, что никто не может с чистой совестью дать ответ на вопрос о Том, кто «ткёт в вечной тайне // Невидимое, видимое близ тебя». И в этом «видимом близ тебя», то есть в том, что дано и налично, непосредственно в обыденном опыте не встречается никаких точек, в которых исчезали или появлялись бы другие измерения, то есть «невидимого» не видно близ тебя. Также не видно и принципа бесконечного лабиринта, о котором только что шла речь. Его не стоит искать в анатомии, физиологии или психологии человека как материального тела. Этот принцип лежит в другом, в «умном месте», по выражению Платона. Косвенно его можно понять через различие пространств при бодрствовании и во сне. Во сне наша духовная сущность действует в «сокращенном» пространстве, а при некоторых мистических и наркотических состояниях в «расширенном», хотя это слово слабо выражает умноженность, ёмкость пространства. Так в полном расслаблении и при покое сознания человек может, оставаясь телесно в одном месте, видеть события за тысячи километров. При этом он не обязательно перемещает своего эфирного двойника, но может через точку-фокус попадать одновременно в разные места, разные для объектного трехмерного пространства. Возможно, такое представление покажется слишком экстравагантным, но оно не более экстравагантно, чем деление на тело, душу и дух, принятое в христианстве; надо полагать, что дело обстоит еще более хитроумным образом.

Можно сказать, что это «невидимое, видимое возле тебя» и есть место метафизики. Разумеется, есть опасность профанации, проекции в это «место» схем, вырабатываемых воображением, что свойственно большинству доктрин, претендующих на статус наук, но тайных. Дело в том, что здесь не применим критерий общезначимости, обязательный для научного знания. Как раз напротив, метафизическое знание сугубо индивидуально, оно, как отмечалось выше, есть как бы интегральный голос конкретного места, или его озвучивание, интеграл вибраций места, можно сказать. Это рядом с тобой, близ тебя, «ты есть то», и поэтому: «Вы – Боги», как это метко выражено в Евангелии. Боги своего места, Боги своей Вселенной, где вы – у себя дома.

Великая абсолютная нейтральность, то есть высший принцип, в равной мере близ каждого, но всегда особым образом, поэтому величайшая удача родившегося на белый свет существа это то, что оно может говорить, кричать, петь, мычать, шипеть и т.п. своим голосом, так же настоящая удача для философа, когда он может огласить свой, предназначенный только для него метафизический принцип. Кант, например, был недоверчивым, и ему как-то не верилось в реальность сверхчувственного, и он всю свою жизни посвятил критике разума, чтобы очертить для себя религию в пределах только разума. Вряд ли столь трудный духовный путь пригоден для кого-нибудь еще, хотя мысли, понятия, идеи критической философии, которая осталась от этого пути, как красивая, но уже сброшенная змеиная кожа, поступили на интеллектуальный рынок в качестве разменной монеты.

Хотя человеческая форма в определенном смысле и универсальна (как образ и подобие), но, облекаясь в материю стихий, как в платье, став индивидуальным существом, она занимает уже определенное, а не только «умное» место во Вселенной. Каждый человек поэтому может провозглашать лишь истину этого своего места, если он не хочет заниматься чужим делом. В этом главный метафизический принцип его существования. Стихий или начал, элементов в традиционной метафизике насчитывалось пять, но это те стихии, которые доступны объективному познанию; однако, эти известные пять стихий соответствуют лишь пяти центрам человеческой формы. Последняя же заключает в себе, по крайней мере, семь главных центров (иногда называют десять), соотносимых с проявленным физическим телом. Следовательно, можно предположить еще две стихии, недоступные познанию человека, хотя они и входят в его состав. Известно, что обычный человек в своей повседневной жизни почти никак не использует высшие энергетические чаши, они как бы бездействуют. Работают лишь три низшие, а доминирование второй, сексуальной даже отразилось в ориентации всей современной культуры вплоть до психоаналитической теории (Гурджиев в своей саркастической манере называл людей трехцентровыми существами). Эти три низшие чаши соотносятся с тремя стихиями. Но все без исключения стихии – разумеется, как принципы, а не как реальные вещества, – суть модусы некоей первостихии, первоэлемента. Последуем за великим древним мудрецом и назовем этот элемент «истинной водой» Всё есть вода, или огонь, что одно и то же. Тогда человеческая форма предстает как на физическом, так и на метафизическом плане как жидкий кристалл. В сущности, жидким кристаллом является и сама Земля, не зря многие выдающиеся умы (Гёте, Фехнер и др.) считали ее живым существом, по своему интеллектуальному и духовному потенциалу на много порядков превосходящим каждого человека и всех вместе взятых живущих на ней. Сейчас эта точка зрения становится всё более распространенной, ибо она соответствует очень глубокой, изначальной интуиции. Совершенно не текучих кристаллов нет, текут и камни, и металлы, и Земля тоже течет, но в другом масштабе времени, на одном полюсе вещество затягивается внутрь, а на другом наоборот, выталкивается. Масштабы этих процессов несоизмеримы с человеческой разрешающей способностью. И здесь мы сталкиваемся с проблемой временных масштабов, что наводит нас на мысль о том, что не стихии при своем проявлении развертываются во времени, а время само есть та предельная для нас, постигаемая нами как бы с внутренней стороны, стихия; это она сама развертывается в видимый мир, точнее, в мир явлений. Так как это предельная для постижения стихия, для нас, раз мы пребываем в человеческой форме, то она и предстает как оболочка каждой жизни, оболочка монады, так сказать. Лишь в точке рождения и в точке смерти эта стихия постигается той духовной сущностью, которая есть «оживляющий принцип души», по выражению Канта. Замедленность хода времени в детстве и ускорение его в старости – это не иллюзия; дитя живёт в вечности, старик спешит к моменту своего «настоящего времени», где ему открывается загадка его жизни, ведь говорят, что непосредственно перед смертью человек видит всю картину своей жизни, всё, что было для него тайным, точно так, как великий композитор слышит свои произведения сразу в одно мгновение от первой до последней ноты.

Разумеется, все эти размышления лежат вне науки, они не имеют в ней смысла; науке нужны, с одной стороны, факты, а с другой, непротиворечивая теория. О принципах научного знания много написано, здесь не место приводить это. Главная ценность, на которую ориентируется научная деятельность, это в любом случае достоверность, а не истина, ведь истина не может быть ограничена исходными условиями задачи, к чему сводится любой метод, то есть к определению исходных условий и способу их изменения в заданных рамках. То есть истина не может быть научной или ненаучной. Истина – это пафос философии. Достоверность же, то есть надежность знания («гипотез не измышляю»), это то, что достойно веры, досто-верно; очевидно, что суть ее, в конечном счете, технологическая; достойно веры то, на что можно опереться при технологическом действии. Научное знание связано сверху до низу, от самой общей теории до самого конкретного факта схемами действия, поэтому так хорошо прилаживается к нему в качестве методологии теория деятельности, да и сами критерии проверяемости, фальсифицируемости, непротиворечивости теории суть сублимированные операции хитрого охотника («исследователя», преследователя), а не безмятежного незаинтересованного и бескорыстного созерцателя, коим по определению является философ, если, конечно, он не обслуживает науку. Философия, таким образом, это любовь к истине, и притом созерцательная, в противовес науке и как противоядие от нее, но она еще не метафизика. Чтобы быть метафизикой, ей не хватает некоего качества. И связано это качество с отношением ко времени. Разумеется, мы здесь рассуждаем не «по факту», а по идее, как эти основные точки зрения соотносятся и через что противопоставляются. Наука, как уже было сказано, время считает параметром действия (или мерой движения), исчисляемым и имеющим направление, это условие материального существования. Философия вникает в саму идею времени. В чем же особенность метафизической точки зрения? Метафизика это и не онтология, как это полагал Хайдеггер, которого можно назвать собственно философом, а не метафизиком; он всматривался в идеи и вдумывался в слова, в их корни, приставки и суффиксы. Метафизика это исток, отсюда познающий субъект черпает свою познавательную силу, волящий – свою силу соизволения, чувствующий – силу различающую и оценивающую, творящий – те произведения и идеи, которые приходят к нему в готовом виде. Возможно, что истоком для всего этого является «Дух Земли», который «на станке времени ткёт платье Божеству», что согласуется с современным представлением о ноосфере. Возможно, в согласии с принципом тождества микрокосма и макрокосма, это Вселенная в целом. В индуизме, например, духовная сущность человека при его жизни (Пуруша) меньше самого малого. После смерти тела он соединяется с духовной сущностью Вселенной, тоже Пурушей, он становится больше самого великого, покидая телесную оболочку, оболочку времени, тем, чем был изначально. Покидает он свою телесную оболочку через «дыру Брамы», именно эту «дыру Брамы» видят те, кто собирался умереть, но не умер, и называют ее светом в конце туннеля. Что же при этом происходит с человеческой формой, с бесконечным лабиринтом? Одни полагают, что данная индивидуальная форма рассеивается, другие – что сохраняется в виде программ или кода до нового воплощения. Но с тем же основанием можно себе представить, что эта форма, как бы выворачиваясь наизнанку, мгновенно раскрывается и бесконечный лабиринт развертывается во вселенскую форму, совпадает с ней. Душа своим крылом касается края Вселенной. Разумеется, представить себе это трудно, но мистическое знание допускает такую возможность. В этом случае вовне мы видим то же, что можем наблюдать и в самих себе. Тогда легко понять слова: «Можно познать мир, не выглядывая в окно» (Лао-Цзы). Действительно, люди с пробужденным сознанием способны узнавать многое о мире, лишь заглядывая в себя, и наоборот, узнавать о себе, встречая повсюду самого себя.

Возвращаясь к метафизике, скажем, что она не есть какая-нибудь специальная дисциплина, не является она, разумеется, ни наукой, ни частью философии; это особая позиция, свойственная тому качеству сознания, когда оно становится способным, отбросив все привычные схемы, жить в стихии времени «как у себя дома», во времени как в стихии, а так как эта стихия предельная для нашего проявленного (данного, наличного и видимого) мира, то именно эта квалификация сознания – метафизическая – становится истоком принципов знания явленного мира и действия в нем.

И хотя метафизика получила свое имя, на первый взгляд, случайно, но оно как-то очень ей подошло; те вопросы и те категории, которые Аристотель рассматривал в своей «Метафизике», на все времена сохранили свою значимость для философии, которая уже невозможна без метафизики. Однако для современного западного умственного строя метафизические истины почти не существуют. На эти истины не ориентированы ни сам социум и его институты, ни частная жизнь, ни общественная психология с ее стандартами. Но ведь свято место пусто не бывает! Обративши свой взор на Восток, европейцы нашли там то, что, казалось, было потеряно уже безвозвратно. Для Х1Х-ХХ в.в., т.е. для времени становления общества потребления, влияние восточной философии и мистики становится уже заметным. Крупные философы и мистики, склонные к метафизическим исканиям, находились если не под влиянием восточных доктрин, то, по крайней мере, были достаточно хорошо с ними знакомы.

Глубокие различия существуют в понимании сущности человека, его метафизического начала в культурах Востока и Запада, несмотря на сущностное единство цивилизации человечества. Историческое столкновение разного типа культур, активный период которого начался несколько столетий назад, еще не пришел к своему завершению. Поэтому проекты глобализации могут оказаться не менее утопичными, чем проекты «вечного мира» на основании договоров (нарушавшихся, как правило, чуть ли не на следующий же год после их заключения) или «светлого будущего» на основе совершенствования социальных отношений. Ведь на самом деле, воистину утопическими представляются начинания, опирающиеся только на явные, доступные наблюдению тенденции, без знания их скрытой, метафизической сущности. Необходимость подобных исследований определена, прежде всего, задачей понимания и общения. Очевидно, что все разнообразные культуры народов мира представляют собою как бы ветви одного ствола, но ветви, иногда очень далеко разошедшиеся. Даже если весь мир будет говорить на одном языке (чего вряд ли можно ожидать), пользоваться одной валютой, одинаково одеваться и питаться (что тоже маловероятно), нельзя будет достичь понимания и согласия без знания неявных высших причин существующих принципиальных различий.

Поиск единства различных культур, религий, а также поиск единства познания требует не смешения, ныне происходящее, а согласования на основе единых метафизических принципов, скрыто присутствующих в любой религии, культуре, в любом знании. Только обращение к метафизике, сколь ни было бы оно затруднено в настоящее время, откроет путь к решению этой задачи. Этими темами, то есть метафизикой, единством и различием культур, не ограничивается содержание книги, в ней затрагиваются разные сферы знания – эстетика, антропология, здоровье. Ведь книги пишутся не только потому, что кто-то предлагает определенную тему, и вы создаете импровизацию на заданную тему. Книги пишутся потому, что приходят мысли.

В предисловии – если оно предваряет книгу – обычно предъявляется самая главная мысль, тема. Так делать естественно и логично для предметного научного знания, в котором при расширении общего поля познания (фактов, теорий, гипотез, возникновении новых дисциплин) горизонт конкретного исследования резко сужается. Создается впечатление, что «рост» обозревателя, работающего на этом «поле», вдруг уменьшается. Так и получается, что в пределе мы знаем всё ни о чём.

Углубление с помощью анализа в детали рассыпающейся предметности и следующее затем обобщение этих деталей (фактов) – таков путь предметного знания. Для философии, если она есть любовь к истине и знание обо всём (независимо от возможности его), бессмысленно идти таким путём. Философия может говорить всё обо всём, потому что любовь (в том числе и к истине) дает свободу, а мысль по самой своей природе любит свободу. Кант приложил много усилий для того, чтобы дисциплина раз и навсегда обуздала свободолюбивую мысль, навязав философии идеал науки. Идеал не обойти, как камень на пути. Кант поставил критику впереди метафизики. Отныне древний принцип «всё во всём, но в каждом особым образом» наталкивается на неодолимое препятствие. Тем не менее, именно этот принцип позволяет философии быть делом сугубо личным. Если от научной книги никто не ждёт, что её автор обнаружит свою личную позицию, то в философской книге всегда хочется встретить этот «особый образ» всего во всём, убедиться, что истина в той мере, в какой она доступна в этом каждом особом случае, неповторима «лица необщим выраженьем». Мне всегда было интересно найти именно необщее выраженье. И вот этот путь своего поиска (точнее, часть его) я называю бесконечным лабиринтом. По своему композиционному строю, книга похожа на сюиту, главы следуют в ней, как в сюите танцы. Каждая из них есть припоминание о пройденном пути от одной «стоянки» до другой. Все вместе связаны, я надеюсь, единой тональностью и центральной темой.

Бесконечный лабиринт

Нас окружает мир во всех отношениях метафизический, никакого физического мира в смысле, придаваемом этому термину наукой, мы нигде не можем встретить. Очевидно, что физический мир, нечто полагаемое как якобы изначальное и фундаментальное, есть на самом деле искусственная конструкция для особенного устройства познавательного процесса, имеющего место в современной западной цивилизации. «Физический мир» как что-то самодостаточное – это продукт этого процесса, он следует из антропологических условий, а именно, утраты и поиска оснований, как самого существования, так и познания, не говоря уже о более конкретной определенности устройства самих познавательных способностей. Поиск неизменной «природы», лишь модифицирующей свои явления, породил научную установку, идеальным выражением которой, в конечном счете, стала физика и ее язык – математика. Процесс ее возникновения, становления и расцвета хорошо описан в современной науке о науке, которая, разумеется, никак не может считаться ни метафизикой, ни философией, несмотря на то, что она во многом диктует стиль современного философствования. Однако если принять, как это допускает наука, что так называемый физический мир есть как бы фундамент, на котором надстраиваются все прочие явления, то мы получим поистине зазеркалье, а точнее, сон разума, т.е. картину, перевернутую по отношению к метафизической точке зрения, подобно тому, как в глазу, на сетчатке получаются перевернутые изображения и лишь вмешательство разума восстанавливает истинное положение вещей.

Упомянутое полагание в основу всего именно сконструированного как идеальный объект «физического мира» есть также довольно близкий к нашему времени результат победившего материализма и эволюционизма. Впоследствии эта научная установка была спроецирована на все другие области познания, что превратило их в нечто второсортное, в так называемые гуманитарные науки. Когда процесс занаучивания достиг и философии (хотя истинная философия всегда от него ускользала!), то поначалу те, кто себя называли философами, создавали системы, затем, естественно, последовала реакция на системотворчество (в сторону искусства, литературы, образа жизни), обнаруживая за фасадом систем неразрешимые вечные проблемы. И, наконец, теперь философией уже называют просто историю, т.е. особый литературный жанр, но, конечно, историю тех мнений, которые признавались или признаются философскими. Но историк философии в такой же мере может быть философом, в какой историк оружия может быть метким стрелком, то есть может быть, а может и не быть.

Если под философией понимать только истину, выраженную мыслью человека, то эта мысль должна быть абсолютно тавтологична и при этом совершенно нетривиальна, хотя может быть и широко известной. Например, «есть только бытие, а небытия и вовсе нет». При этом автор этого речения изрек мысль о бытии, полагая его – мыслью. Тавтология в квадрате и, при этом, весьма философская. К этой истине прилагаются накопившиеся за 2,5 тысячи лет комментарии, но комментарии к ней не обязательно есть философия.

Отсюда: нельзя быть профессиональным философом, это все равно что «профессионально пребывать в истине». Опустим все возникающие при этом ассоциации, возражения и возмущения. Обратимся к тому, что связывает философию и метафизику. Вообще говоря, философия, сложившаяся исторически, к настоящей философии имеет такое же отношение, как мнение к истине. Исторически существующие философские высказывания можно выучить, но философом на самом деле нужно родиться. Изучать можно лишь только то, что Кант назвал школьной философией (правда, свою критику разума он относил к ней же). Оставим, однако, в покое Канта: «первофилософия» не совсем то же самое, что он называл «мировой философией». Она обнаруживает себя только через интеллектуальную и духовную интуицию, а ведь верно, что безошибочной интуиции истины научиться невозможно!

Можно сказать, что первофилософия есть метафизическая мысль обо всем. Например, неоплатоническая мысль «все во всем, но в каждом особым образом» (эта мысль имеет древние истоки) – это метафизическая мысль обо всем. Очевидно, что мысль, в том числе и философская, не обязательно должна выражаться словесно. Это «словесное» ограничение, если и не совсем произвольно, то, во всяком случае, оно вызвано способом передачи мысли, и только. Поступок, например, тоже есть мысль, будь то испитие «чаши сей» или схожий с этим поступок испития цикуты, это может быть даже образ жизни, например, в бочке, то есть в пифосе или же, напротив, жизни в лесу. Все это лишь иное выражение мысли, весьма даже философской, ведь поступок-то всегда равен себе, то есть, по крайней мере, тавтологичен. И в то же время так выраженная мысль весьма метафизична. Ограничение же философии теорией, причем понимаемой очень узко, как результат рационализированного рассуждения, лишает ее этого «всего», в отличие от исконного смысла слова «теория», означающего божественное созерцание. Все, как известно, есть вода, к тому же все – течет. Это же все есть огонь, мало того, оно же есть война и все есть любовь. Короче говоря, все есть все. Таково метафизическое утверждение самотождественности мира. Для философии это утверждение - проблема. И эту проблемность обличает идея времени и разнообразные ее трактовки. О времени, как и о других подобных понятиях-пределах (о Боге, жизни, смерти, любви, вечности), где мысль человека вынуждена остановиться, поистине мы ничего не знаем в той мере, в какой знание должно быть предметным. Поэтому каждый волен рассуждать об этом так, как ему вздумается, как это ему открывается во внутреннем созерцании. Например, феноменологического рассуждение о «внутреннем времени» (или о внутреннем переживании времени) выглядит довольно плоским, потому что здесь есть запрет на бытие непроявленного (поскольку имеются в виду только феномены). С другой стороны, наука дает картину так называемого физического времени, по существу, как форму физического процесса, почти по Аристотелю, то есть как меру движения. Философия дает тоже большое разнообразие представлений о времени. Каждый вариант развертывания метафизического утверждения приведет как к своему пределу к особому пониманию времени.

Метафизика в любом случае, будь то рассуждение или деяние, основана на принципах и исходит из них. Правда, это могут быть принципы разного уровня, в зависимости от той ступени бытия, которая имеется в виду. Например, все есть война (или борьба). Яркое философское выражение сей мысли мы находим в диалектике Гегеля, которая в ХХ веке отвергалась не сама по себе, а потому что она была сплавлена с идеей прогресса. Сам же принцип борьбы противоположных начал нельзя опровергнуть в силу того, что он есть принцип, а не обобщение эмпирических данных. Поскольку в мире многообразных форм все всему противополагается, то очевидно, что самая общая картина бытия – это борьба всего против всего, или то же самое для сообществ – всех против всех. Гегелевский вариант «борьба плюс прогресс» заканчивается тем, чем и начинается – полаганием абсолютной идеи и конечным обретением ее же в его же собственной системе. Его оппонента, Т.Адорно не устраивал этот оптимизм и самоутверждение духа, он предложил свой вариант негативной диалектики, то есть все идет не к лучшему, а к худшему. Обоим свойственно принимать иллюзию навязчивого линейного направления времени при взгляде на историю человечества. Можно ли согласиться с тем, что история идет в линейном времени, идею которого, то есть линейного времени, принимала до недавнего времени, пока не попала в очередной тупик, и физическая наука? Для истории это невероятно сильное допущение, о чем свидетельствуют бросающиеся в глаза аналогии в разные эпохи и в разных местах Земного шара.

«Карфаген должен быть разрушен» – убеждал римлян сенатор, и убедил. Рим победил и мир стал однополюсным. Весь отрицательный заряд, все проекции зла (своего на врага) в таком мире сразу возвращаются назад к своему истоку, оставшемуся одному полюсу, не имея возможности угаснуть в «своем ином», то есть в достойном и постоянном враге. Негативная энергия, возвращаясь к своему истоку, ускоряет свою работу по разрушению и развалу Рима. Начинается, конечно, с так называемой элиты, суровая дисциплина для нее уступает место сибаритству (а ведь за несколько веков до этого Сибарис, богатый, торговый город, живущий удовольствиями, был побежден Пифагорейским союзом, основанном на строгой аскетической дисциплине; поучительная и вечная аналогия). Разложение идет, как всегда, сверху. Низы отзываются негативной идеологией, христианством. Гибель Рима, разъедаемого изнутри, была неизбежна. Аналогия с двухполюсным миром других времен очевидна. То есть надо беречь свой Карфаген, Карфаген не должен быть разрушен! Более мудрые страны поддерживают со своими соседями-врагами состояние постоянно вспыхивающей и угасающей войны, например, Индия и Китай. Та же схема взаимного удержания в состоянии готовности или при разрушении одной из сторон последующего самоуничтожения другой просматривается и на других уровнях, в природе, где все поедают всех, в сообществах между разными группами общества, и нагляднее всего между отдельными личностями. Не напрасно ведь предлагалось возлюбить врагов своих! Универсальность этого принципа наглядно может быть представлена абстрактным дальневосточным символом «великого предела», где инь и ян нераздельны и неслиянны в одном шаре, но при этом противоположны, стянуты оболочкой шара в напряжении любви-вражды (оболочка, видимо, это и есть время, самое первое определение проявленного бытия). Нельзя не вспомнить и другой символ, аналогичный этому, но западный, это Арес и Афродита. Первоначально Афродита – богиня любви, войны и земледелия. Арес – выделенный в самостоятельное начало ее аспект, ее второе «я», так сказать. Известный эпизод, представляющий их в объятиях друг друга (тот же мужской и женский принцип в единстве: любовь и война), когда Гефест застает их в прелюбодеянии и набрасывает на них выкованную на некоем подземном огне сеть, чтобы обличить их преступление перед богами. Ясно, что получившийся таким образом шар также олицетворяет проявленный мир, то есть предъявленный богам для созерцания, мир, в котором все совершается любовью и враждою (войною). Однако это «буйство» заковано в некую загадочную сеть. Говоря просто, это сеть причин и следствий, опутывающая мир, сеть необходимости и закона, карма, или проявляемые во времени и связанные между собою формы. «Время» есть «собственность» и физики и метафизики. Если о нем размышляют, исходя из принципов (в данном случае, принципов проявленного и непроявленного мира, и для последнего – принцип борьбы, вражды), то получаем метафизического «нисхождение» к конкретным формам и явлениям. Если исходят от внутреннего переживания или очевидного представления, от феномена, то получим физическое время (пусть даже переживаемого психологически).