В общем, всё было печально, тоскливо и неприятно...

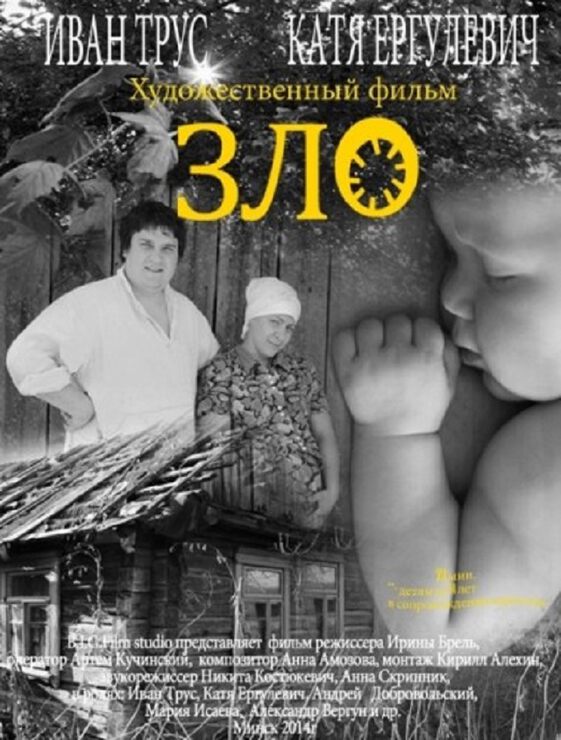

Всю жизнь неузнанный гений русской литературы Семен Павлович Подъячев вел диалог со Злом. Его самая известная, вошедшая в хрестоматии повесть, по которой даже сняли фильм, так и называется "Зло". Подобно Достоевскому, Подъячев был полностью погружен во Зло, и даже, по этой причине, приветствовал приход к власти большевиков, которые дали ему должность в народном образовании и активно издавали его сочинения.

Глава первая

РОЖДЕНИЕ

РОЖДЕНИЕ

Русские крестьянки рожали в печах, куда забирались для ускорения процесса. Руководили родами "баушки". Так 8 февраля 1866 года в селе Обольяново (ныне Подъячево) Дмитровского уезда Московской губернии в семье Павла Афанасьевича и Анны Игнатьевны, бывших крепостных крестьян появился на свет\тьму будущий народный гений Семен Подъячев. Впоследствии он красочно описал черный ужас рождения.

«...Немного погодя, схватка повторилась с удвоенной силой. Анна еще пуще испугалась и, не вытерпев, закричала.Павел услыхал и босиком, в одной рубашке, соскочил с досок, на которых спал, и на цыпочках побежал в избу.

– Что ты? – шопотом спросил он.

– Час мой приспел… баушку бы… Кончик мой… О-о-о! О-о-о! Павел… ба-а-тюшка!

– Тише ты… не кричи! – испугавшись чего-то и весь вдруг начиная трястись, сказал он. – Не надыть баушку… так ты… авось… Где теперича ее?.. Дело ночное… не кричи ты шибко-то…

– О-о-о-ох! Смерть моя! Родимые, смерть моя! – завопила вдруг Анна от нестерпимой охватившей ее боли. – Ох, Павлушка, батюшка, умираю, смерть моя… кончик мой!.. Вздуй хочь лампадку-то, догадайся… злодей ты эдакий! Му-учитель!

Павел, суетясь, тыкаясь по избе, испуганный и не перестающий трястись, нашел где-то спички и «вздул» лампадку.

– Кончик мой, умираю! – вопила Анна. – Без покаянья… без попа… ба-а-атюшки! Родимые!..

– А ты не ори шибко… скрепись, – опять сказал Павел. –Терпи… не первый снег на голову… авось, обойдется… сама вин…

Но, взглянув на нее при слабом свете лампадки, он не договорил того, что хотел сказать, и замолчал. Стаканчик в лампадке, где горело масло, был цветной, желтый. Анна то замолкала на минуту, то снова выла, а свет от желтого стаканчика падал прямо на нее, и лицо у нее, без того желтое, выглядело теперь еще желтее и было страшно, Павлу жутко было глядеть на жену, и он отошел за переборку к печке и встал там, не зная, что делать. Под утро она совсем выбилась из сил и металась по полу, страшная, растрепанная, с перекосившимися синими губами, кусающая сама себе руки, рвущая космы своих волос…

– О-о-о-ой! – стонала она. — Смерть пришла… Дождался… о-о-ох! Павел… Павлу-у-у-ушка!..

Но Павла уже около нее не было. Он не вытерпел и ушел из избы за дверь, в сенцы, на мост, и стоял там, слушая ее стоны, и поджидал.

– Скоро ли? – шептал он, трясясь от внутреннего волнения. – Скореича бы… ишь вопит… свет скоро… вон уж бело стало… народ встанет… Ах, провались ты совсем, как вопит! Не двойни ли грешным делом бог дает?.. Не померла бы!.. Долго что-то… Не стронула ли?.. – проговорил и весь как-то притаился, присел на корточки и замер, слушая…

В избе раздался вдруг какой-то удивительный по своему страданию вопль, и вслед за ним сейчас же настала тишина, и в этой тишине напряженный слух Павла разобрал какой-то слабый писк, похожий на писк мышонка. Тогда он, крадучись, как охотник на тетерева, подошел к ней, нагнулся и взял ее руку. Взял и сейчас же бросил. Рука была как «плеть», неподвижная, холодная, неживая, страшная.

– Обмерла, – прошептал он, чувствуя невыразимый ужас в душе. – Очнется, Бог даст… ничего…

И, встав около ее головы на колени, нагнулся и заглянул ей в лицо. Прямо на него, почти в упор, глядели, ничего не видя, большие, широко открытые, вышедшие из орбит глаза, а разинутый рот, с ощеренными зубами и с пеной по углам, точно смеялся».

Рождение в те времена было главным событием в жизни человека, фатально определяющим всю его дальнейшую жизнь. Главной целью жизни было непременно и обильно размножиться. Иногда рожали даже мужики:

«А то, – продолжал Соплюн, все больше и больше воодушевляясь, – был у нас в городе купец, – ты тоже, чай, не помнишь, – железом торговал в рядах, где теперича юбочницы торгуют, Субботин Василь Василич… Так тот, братец ты мой, пил-пил… На Рождестве начал, весь мясоед пил, масляницу пил, великий пост пил, а на святой… Мужчина был большой, грузный, чрево одно, истинный господь, три вот эдаких самовара… И представься ему, братец ты мой, что затяжелел он, тысь забрюхател… Кричит благушей: «Рожу… час мой приспел!» Что тут делать? Испугались… туды, сюды… А он все свое… баушку стал требовать… «Умираю, — кричит, — смерть моя… душа с телом расстается… Бегите скорей за баушкой… К попу бегите, чтобы царские врата открыл… Умру сичас!» Что ты станешь делать? Случись это дело дома, наплевать бы, а то ведь схватило-то его средь бела дня в лавке… Орет на все ряды… Дело праздничное, народу много, потеха. Скрутили его кое-как, потащили в больницу… Увидал он там доктора, в ноги ему… «Батюшка, спаси… умираю… шевелится!» Где-то, где-то угомонили его, дали чего-то выпить… Уснул. Ну, после того мальчишки и те над ним смеялись. Идет, бывало, по рядам, а ему: «Ну, как, Василь Василич, как тебя господь простил… кого послал?.. Акульку аль мальчика?»

Глава вторая

ВСТРЕЧА ДВУХ ГЕНИЕВ

ВСТРЕЧА ДВУХ ГЕНИЕВ

На заре писательской биографии, когда Семен Подъячев работал в издательстве московского журнала "Россия", он был командирован в Ясную Поляну, где у него состоялась эпохальная встреча с другим русским гением, Львом Толстым, которая несомненно сильно повлияла на мировоззрение народного писателя.

«Почти все завидовали мне, находя, что на мою долю выпало большое счастье, потому что:

– Кого увидеть! С кем говорить-то придется! Толстой ведь. Подумать только!

От станции Ясенки Подъячев нанял извозчика, который рассказал ему все о Толстом:

– Дурака он ломает. По-нашему хочет, по мужичьи... Гы! Ну, а как ты не перефасонивай себя – все граф, все барин. Но человек он ничего, шибко плохова сказать нельзя, зато сама такая-то, Христос с ней, стерва – дальше ехать некуда! Жадней черта! Пятачок и тот норовит оттянуть от тебя. А сам ничего не видит, настоящей жизни не знает. В монастырь бы ему, по-настоящему, уйти надо.

С большим волнением, робея, вошел я с подъезда в переднюю. Постояв, я услышал наверху шум. Дверь отворилась и показался бородатый, с нахмуренными нависшими бровями старик, сам Лев Николаевич Толстой. Он. должно быть, только что встал, потому что нес ночную вазу, которую, увидев меня, прикрыл полой, и, сердито косясь на меня, скрылся куда-то».

Всё это сразу показалось Подъячеву фальшивым, ненастоящим. Граф наивно полагал, что, самолично вынося горшок, он становится ближе к народу, хотя мог не выпендриваться и, позвонив в колокольчик, позвать лакея. После этой встречи Подъячев стремился быть максимально честен и с собой, и с окружающими.

Глава третья

ЖИЗНЬ

Жизнь Подъячева разворачивалась в жанре хождения.

В отличие от Льва нашего Толстого, который шутовски изображал из себя мужика, Семен Подъячев был истинно народным писателем. Это означает, что у него была развалившаяся изба, человек восемь детей, которые периодически умирали и постоянно голодали и злая жена. А сам он иногда работал, но очень не любил это дело, поскольку понимал, что работа делает человека рабом. К тому же его мучила несправедливость общественного устройства и дикая ненависть к богатым, которую он смог в полной мере реализовать только после прихода к власти большевиков. А до революции писатель от безысходности люто, бешено пьянствовал и, пропив все дотла, включая одежду, бродяжничал. В книге «Моя жизнь» Семен Павлович рассказывает, как однажды они со столяром Андреем Васильевичем, собрали свое нехитрое имущество: гармошку, одежду и самую малость деньжонок, и отправились в Баку, потому что кто-то им рассказал. что житье там – "дальше ехать некуда". В вагоне пели песни, играли на гармошке, кричали, ругались и пили водку. Поднявшись утром с налитыми свинцом головами, вышли в Рязани и отправились, как какие-нибудь заправские туристы, осматривать город, а также продолжили пить. Потом продали гармошку и поехали дальше. Добрались до Козельска. Слезли. Пошли в город. Все чужое, незнакомое и неприветливое, денег на поезд больше не было. Плюнули и отправились пешком обратно в Москву. Однако этот интересный опыт не пропал даром, всё это помогало писателю окунуться в самую гущу, в жижу народной жизни, пристально и в упор рассматривая ее изнутри. Речь крестьян Подъячев воспроизводит с потрясающей точностью, его русский язык вставляет не по-детски, его нужно учить в школах. В сущности, автор и является героем всех своих литературных произведений, которые он стал сочинять потому что это намного легче, чем колоть дрова. Односельчане понимали это, и обзывали литератора Пописухиным, постоянно угрожая набить ему морду. Он говорил: «Кому охота знать мою жизнь – пусть прочтет сочинения мои». Изучал народную жизнь писатель, в основном, по ночлежкам и монастырям:

«Жилось мне в монастыре неплохо. Кормили меня хорошо и дорожили мной, потому что я за их временный приют и стол оплачивал тем, что летал, по их выражению, в казенку за водкой. Как-то раз, в какой-то кажется праздник, мои приятели сгадали на целого "монаха", то есть, на четвертную. "Монах", сидя в тюфяке, благополучно совершил путешествие и, прибыв на место назначения, вызвал неподдельную радость у ожидавших его братьев.

–Здорово, – воскликнул брат Иван, – Вот это здорово! Только вот что, братия, отца Авдея надо позвать... он при деньгах... не обстругаем ли мы его в картишки?

Отец Авдей не заставил себя ждать и сразу пришел.

– Мир вам! – сказал он хриплым голосом, войдя в келью и, увидев на столе ЕЁ воскликнул: – А-а-а, родимая!Одна утеха нашему брату. старцу...

После третьей чашки отец Авдей запьянел и на предложение сыграть в картишки начал всех посылать и материться. Ему. чтобы отвязаться, налили еще и вытолкали вон. С пьяных глаз отцу Авдею взбрела в башку нелепая идея сесть верхом на лошадь и в таком виде ехать к крыльцу игуменских покоев лаяться.

– Ты кто? – кричал ошалевший отец Авдей, махая кулаком по направлению к игуменским покоям и пересыпая свою речь выражениями чисто русских людей. – Ты игумен? Эка штука – я сам игумен! Я тебе покажу! Я тебе пузо-то прочкну! Отрастил на монастырской каше-то, гра-а-абитель! "Кто я? Я – игумен!" Ах ты, растудыт твою! Выходи, пузан!

Игумен встал и. подойдя к окну. начал смотреть. Отца Авдея стащили с лошади и поволокли к башне. Нарядчику кто-то шепнул, где напился отец Авдей и вскорости к нам в келью явился контроль в лице игумена. нарядчика и еще какого-то высокого с сердитым лицом монаха – отца Димитирия. Мы, понятное дело, не ждали этого и занимались своими делами. Я только что начал разводить самовар... Приятели сидели за столом и жарили в карты. Четвертная стояла в переднем углу на угольничке, на самом видном месте под святыми иконами... Дым махорки, не хуже тумана над болотом, плавал по келье, наполняя ее отвратительным смрадом...»

Чем старше становился Подъячев, тем сильнее в нем крепло неприятие Зла жизни. Он мечтал поквитаться с поганым миром, в который его, в силу слепой похоти, безжалостно выдавили в виде безмозглой личинки. Эти мечты принимали форму настойчивых идей об убийствах.

«Мы остались одни. Наумыч начал царапать пером по бумаге, низко и немного на правую сторону склонив голову. Я сидел насупротив через стол и вся его лысая, с красной шишкой над левой бровью голова была передо мной. Я почувствовал, как чья-то рука осторожно продвинулась за борт моего пиджака и взялась за топорище. Это была моя рука. "Уже? – подумал я со страхом. – Неужели теперь? Вот оно, подошло..." И вот, не отдавая себе отчета, я тихо поднялся (точно тоже не я), тихо вынул из-под полы топор и, шагнув с места, ударил изо всех сил лезвием по склонившейся над столом голове. Голова ткнулась об стол, а под столом застучали по полу судорожно задрыгавшие ноги...»

Философия Подъячева ярче всего отразилась в его главном произведении – повести "Из одной комнаты в другую":

"Что же я хочу сделать?. Я хочу уйти из этого мира в другой. Я верю, я чувствую, что, убив себя, я на самом деле не убью, а только, так сказать, перейду из одной комнаты в другую. Эта другая комната интересует меня своей таинственностью, и я хочу перейти в нее как можно скорее, не дожидаясь того, когда придет мой конец, т.е. смерть».

Но перейти самому этого мало, следует помочь другим. Перед умственным взором героя стоит поступок молодой бабы, которая так и сделала. Об этом рассказывает его сосед по келье, Лавр. Будучи, как и все обыватели, трусливым маньяком, он негодует по поводу убийства, и одновременно блудливо интересуется подвигами маньяков храбрых:

« – Слушай-ка ты, филосов без волосов, вот так штука! Ах мать, царица питерская, вот догнало же! Слушай-ко: Нам пишут. В хуторе Кубанском Кубанской области крестьянка Забродина после описи имущества, зарезала, помолившись, двух малолетних детей и зарезалась сама. Вот сволота-то! Двух малолетних, а? Да она бы, дьявол, себя самое приткнула, туда ей и дорога, анафеме, зачем она малолетних-то?... Как она резала? Любопытно... Ножом небось, а?... Знамо чай ножом, а то чем же?... Лежат, небось, девочки, спят, ручки раскинули, а она с ножом к ним... Н-да... Штука тоже! Не у всякого разбойника рука поднимется. Сперва, небось, одну по глотке, забилась как синица в клетке, не сразу дух-то вон? А она другую этим же ножом кровяным... А в избе-то небось тихо, лампадка горит... Страшно, брат, ей-Богу. Потом сама себя начала пырять. Торопится, как бы поскорей норовит. Вот бы посмотреть! Страшно, брат, а?

– А что же она страшного, собственно, сделала? Перевела отсюда туда, где лучше, вот и все.

– Вот так ловко! Сама-то она, пес с ней, издыхай, а других-то зачем переводить?

– Затем, чтобы сделать для них хорошее, доброе дело».

Впереди была, как у Родиона Раскольникова вначале "проба", а потом и "хорошее, доброе дело".

Глава четвертая

ЛЮБОВЬ

Любовь как самовоспроизводство жизненного Зла, принимает в книгах Подъячева самые причудливые формы:

«Я посмотрел на монаха. Он, к моему удивлению, был еще совсем не старый, но уже посвященный в ангельский чин, то есть, носил уже мантию... Он поймал меня за руку и потащил куда-то в сторону, шепча:

– Иди, иди, дурочка, не бойся! Ах ты, глупая, трусливая... Тебя как звать-то. цветочек... го-о-олубенок! Цыпка... цып-цып-цып... - защелкал он и неожиданно потянулся ко мне целоваться. С чувством отвращения я, не утерпев. ткнул его куда-то в грудь. Он отскочил, согнулся и торопливо, почти бегом, бросился назад к церкви».

Итак, жизнь есть Зло, которое по факту начинается с насильственного рождения. Носителями Зла выступают брюхатые бабы. Насилуя их, Зло призывает Зло.

«Баба шла, не оглядываясь… Я потихоньку догнал ее и схватил сильными, длинными руками сзади в охапку так крепко, что она не могла двинуть ни правой, ни левой рукой. Она с ужасом полуобернула свое лицо вправо через плечо и увидала на самом близком расстоянии большие, с кровяными белками, страшные глаза, рот с пеной по углам, ощеренные зубы и закричала:

– Батюшки!.. пусти… батюшки!..

– Молчи!.. молчи… молчи, сволочь! — задыхаясь от душившей страсти, прерывающимся голосом хрипел я, — убью… молчи!..

– А-а-а! — завыла она и, наклонившись, хотела было укусить за руку.

– А-а! — прохрипел я… и вдруг легко и свободно, точно какую-нибудь щепку, приподнял ее и как-то боком, тяжело дыша, поволок с дороги, через канаву, в заросшую травой «чапыгу»…

Баба сначала билась у меня в руках, упиралась ногами, но потом сразу ослабла, опустилась, и я волок ее, как какой-нибудь грузный, сырой только что срубленный обрубок дерева, торопясь, ломая сучья, тяжело дыша, страшный, как дикий зверь, подальше от дороги в чащу. Оттащив шагов за сорок, остановился на маленькой, еще более густо, чем в чапыге, заросшей метлой прогалинке и бросил бабу, сильно и больно толкнув в грудь, на землю в эту метлу. Она упала и почувствовала, что внутри у нее все точно как-то сразу похолодело и замерло. Хотела крикнуть, но не крикнула, потому что у нее пропал голос, и только тихо простонала и обезумевшими, налитыми ужасом глазами уставилась на мое лицо. И вдруг какая-то отчаянная, безумная смелость охватила ее, и она, пронзительно завизжав, вцепилась мне зубами в щеку.

– О-о-о! – заревел я. – о-о-о, врешь!

– Пу-у-пусти! Христосик! батюшка… пусти! – молила она, теряя сознание.

– А-а-а!.. нет… нет, врешь, стерва! а-а-а!

Когда она опамятовалась, я сидел рядом с ней, протянул ноги, курил и сбоку, кося глаза, поглядывал на нее… Я почувствовал страшное отвращение к этой курносой, лежавшей возле меня и хлюпающей бабенке. Какой-то особенный. отвратительный запах шел у нее изо рта. Подслеповатые глаза часто моргали веками слезились. На губах по углам выступила пена и она слизывала ее языком.

– Сво-о-олочь... Чтоб тебе на том свете ни дня, ни ночи покоя не было! Жеребец стоялый! Я игумену скажу, пожалуюсь!

Она плюнула мне в лицо из своего вонючего рта слизкой, густой слюною и опять заплакала. Меня точно обварило паром и я, обезумев от злости, схватил ее за горло левой рукой и опять так же как давеча опрокинул навзничь. Глаза у нее сделались большие и ужасные. Руками своими она схватилась за мою руку, стараясь отдернуть ее, и дрыгала ногами, норовя ударить меня. Я уперся коленкой ей в живот, чтобы она не дрыгалась, и начал душить. Она хрипела... Вышедшие из орбит глаза глядели прямо мне в глаза. Она вдруг высунула кончик языка и прикусила его зубами. Щеки посинели».

Сделав "хорошее, доброе дело", то есть, убив бабу, которая не будет больше, в силу похоти, выдавливать их себя все новые и новые ходячие страдания, лирический герой перевел из одной комнаты в другую также и соседа своего Лавра. Но самоубиваться раздумал, ибо его диалог со Злом еще не был закончен.

Глава пятая

СМЕРТЬ

СМЕРТЬ

Он увидел маленькое, как комочек, как какая-то куколка с ножками, с ручками, с головкой, шевелившееся, издающее писк тельце, и, протянув руку, схватил его сначала было за головку, но сейчас же, проведя рукой по чему-то теплому, нащупал что-то тоненькое и скользкое и изо всей силы давнул. Что-то, как ему послышалось, как будто слабо хрустнуло у него под рукой, точно сучок переломился, и он, вдруг поняв, какое Зло сделал, вскочил и, не помня себя, охваченный ужасом и еще чем-то большим ужаса, побежал из избы на улицу.

На улице было светло, и на востоке горела красная, как кровь, заря.

В конце жизни Подъячев был болен, стар, утомлен. В октябре 1932 года у него умерла жена, к которой он за долгие годы сильно привык, и которая вытерпела все его творческие искания."Тяжело щемило сердце при воспоминании о смерти жены, так еще недавно бывшей со мной, а теперь зарытой так далеко - далеко отсюда в холодной земле". Всё окружающее он воспринимал еще более мрачно. Он замечает и грязного оборванца на перроне какой-то станции, и голодного нищего в советской чайной. Ничто не веселит его взор, все раздражает, наводит на грустные мысли, обнадеживает лишь близость Ничто, когда Зло подходит к концу. 17 февраля 1934 года оборвался писательский подвиг Семена Подъячева, счастливо окончилось его пожизненное заключение.

Авторская публикация. Свидетельство о публикации в СМИ № J108-49250.

Обсуждения Семён Подъячев и Зло

— Элементарно, Ватсон: чтобы прикрывать рога.

Благодарю.

Будем читать, просвещаться.